Borgman d'Alex van Warmerdam.

Borgman d'Alex van Warmerdam.

Hollandais violents. Un homme sort des bois pour investir la villa suburbaine d'un couple, mettre la femme sous sa coupe, lui soustraire ses enfants et, avec l'aide de jardiniers inquiétants, détruire méthodiquement tout ce qui fonde le confort bourgeois de son mode de vie.

On connaissait le surréalisme belge, voici maintenant son pendant néerlandais qui, il faut bien le dire, n'est pas sans rappeler en fait le cinéma de l'espagnol Luis Buñuel. On y retrouve mêlés le même humour glacial habillant la même violence servie à même température. Avec une mise en scène aussi policée que les personnages le sont en apparence, le film véhicule une charge violente contre tout ce que représente la bourgeoisie, son auto-satisfaction replète, son goût immodéré du confort matériel comme intellectuel. En faisant s'enchaîner une suite d'événements à la cohérence perverse, van Warmerdam met en évidence l'absurdité de la bourgeoisie occidentale contemporaine et de ses supposées valeurs. Quelques morceaux de bravoure soulignent ce parti pris, tels le labourage du joli petit jardin à la pelle mécanique ou les personnages secondaires qui se retrouvent, au sens propre, la tête dans le seau. Le propos est renforcé par la juxtaposition géographique immédiate de la ville et de la forêt, d'où proviennent les intrus et où ils vont retourner, questionnant les notions de nature et de civilisation.

On connaissait le surréalisme belge, voici maintenant son pendant néerlandais qui, il faut bien le dire, n'est pas sans rappeler en fait le cinéma de l'espagnol Luis Buñuel. On y retrouve mêlés le même humour glacial habillant la même violence servie à même température. Avec une mise en scène aussi policée que les personnages le sont en apparence, le film véhicule une charge violente contre tout ce que représente la bourgeoisie, son auto-satisfaction replète, son goût immodéré du confort matériel comme intellectuel. En faisant s'enchaîner une suite d'événements à la cohérence perverse, van Warmerdam met en évidence l'absurdité de la bourgeoisie occidentale contemporaine et de ses supposées valeurs. Quelques morceaux de bravoure soulignent ce parti pris, tels le labourage du joli petit jardin à la pelle mécanique ou les personnages secondaires qui se retrouvent, au sens propre, la tête dans le seau. Le propos est renforcé par la juxtaposition géographique immédiate de la ville et de la forêt, d'où proviennent les intrus et où ils vont retourner, questionnant les notions de nature et de civilisation.

Mais on fera tout de même le reproche au film de vouloir être presque trop malin, à vouloir à tout prix tout déconstruire pour ne faire qu'interroger. A vouloir ne rien affirmer, le récit prend le risque de ne rien dire d'intelligible au premier degré, prétention d'une pose intellectuelle exclusive, façon un peu cavalière de mépriser quelque peu son public en le prenant de haut. Une attitude qu'on pourrait presque qualifier de bourgeoise.

Crash-test :

22 décembre 2013

Le charme discret de la bourgeoisie

18 décembre 2013

Ô Canada

Le gouvernemant du Canada est à la recherche d'un logo pour les 150 ans du pays. Ils ont retenu pour ce faire quelques projets parfaitement ridicules dans le genre désespérément américain du nord. Un site de design a rebondi sur l'affaire pour proposer son propre concours. Quel dommage qu'il n'aient pas fait appel au Studio Hobopok qui détenait la formule gagnante

16 décembre 2013

Les Indes galantes

The Lunchbox de Ritesh Batra.

The Lunchbox de Ritesh Batra.

Nourritures terrestres. A son bureau à Bombay, un comptable renfrogné reçoit par erreur la gamelle qu'une jeune femme a cuisinée pour son mari. L'homme et la femme vont entreprendre impromptu une correspondance intime par le biais de ce transport quotidien de nourriture, faisant de cette gamelle, alternativement pleine puis vide, le véhicule de leurs aspirations respectives.

Le film s'appuie sur un système de transport complexe et efficace, apparemment propre à Bombay, qui permet de livrer chaque midi une gamelle chaude cuisinée par leur famille aux travailleurs des bureaux, selon les règles de leur caste respective. Le système est tellement infaillible qu'il sert de modèle d'étude aux étudiants de Harvard. Batra imagine l'impossible erreur de livraison et en fait le point de départ d'un dialogue improbable entre une jeune femme frustrée et un vieil homme aigri. Par petites touches, sous les allures trompeuses d'un quotidien routinier et sans aspérités, le film conduit à des réflexions de plus en plus profondes sur le temps qui passe, les causes du désespoir, le sens du bonheur, le tout contenu dans les casiers métalliques à étages contenant chapatis, basmati et curry.

Le film s'appuie sur un système de transport complexe et efficace, apparemment propre à Bombay, qui permet de livrer chaque midi une gamelle chaude cuisinée par leur famille aux travailleurs des bureaux, selon les règles de leur caste respective. Le système est tellement infaillible qu'il sert de modèle d'étude aux étudiants de Harvard. Batra imagine l'impossible erreur de livraison et en fait le point de départ d'un dialogue improbable entre une jeune femme frustrée et un vieil homme aigri. Par petites touches, sous les allures trompeuses d'un quotidien routinier et sans aspérités, le film conduit à des réflexions de plus en plus profondes sur le temps qui passe, les causes du désespoir, le sens du bonheur, le tout contenu dans les casiers métalliques à étages contenant chapatis, basmati et curry.

La mise en scène fluide et transparente évite pourtant de se prendre au sérieux et saupoudre assez généreusement des moments d'humour à froid qui contrastent habilement avec l'ambition inavouée du sujet. C'est une forme de maestria discrète qui amalgame ainsi gravité et légèreté, superficialité et profondeur, tristesse et gaieté, et donne à ce film pourtant intrinsèquement indien une valeur universelle apte à parler à tous les spectateurs du monde entier. Et le scénario a surtout l'intelligence de ne pas résoudre l'intrigue qu'il a pris soin de nouer, laissant ainsi le spectateur en suspens se faire son propre avis sur la fin de son film.

On sait surtout gré à Batra d'avoir, même s'il se base justement sur un particularisme local, évité tout folklorisme misérabiliste ou pittoresque sur la vie à Bombay. Voilà qui renvoie à nouveau durement au point de vue condescendant de Danny Boyle sur l'Inde, que notre rédaction n'a toujours pas digéré.

Crash-test :

10 décembre 2013

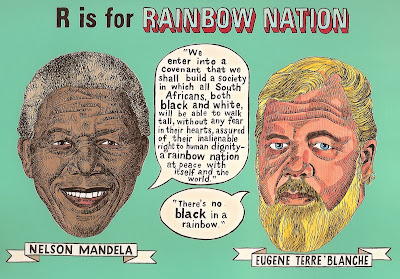

Ebony and Ivory

Avec la mort, pas tout à fait inattendue, de Nelson Mandela, le monde a à nouveau tourné son attention vers l'Afrique du Sud comme jamais depuis la coupe du monde de football 2010. Un armée de journalistes s'est abattue sur le pays, prompts à répéter en boucle les mêmes âneries, infichus de passer le nez par la fenêtre de leur hôtel pour tenter de comprendre où ils sont et ce qu'il s'y passe, perpétuant des clichés tenant lieu d'analyse, hors d'âge et surtout hors de propos, et, pis encore, lisant la situation sociale et politique à travers des concepts étrangers au pays, tel celui très étasunien de communauté.

Avec la mort, pas tout à fait inattendue, de Nelson Mandela, le monde a à nouveau tourné son attention vers l'Afrique du Sud comme jamais depuis la coupe du monde de football 2010. Un armée de journalistes s'est abattue sur le pays, prompts à répéter en boucle les mêmes âneries, infichus de passer le nez par la fenêtre de leur hôtel pour tenter de comprendre où ils sont et ce qu'il s'y passe, perpétuant des clichés tenant lieu d'analyse, hors d'âge et surtout hors de propos, et, pis encore, lisant la situation sociale et politique à travers des concepts étrangers au pays, tel celui très étasunien de communauté.

Non il n'y a pas en Afrique du Sud de "communauté noire" au sens où on peut l'entendre aux Etats-Unis, et ce pour deux raisons au moins. La première c'est qu'il ne peut y avoir de communauté sans langue commune. Or les Noirs d'Afrique du Sud parlent une quinzaine de langues différentes, et même si certaines sont proches, cela traduit surtout une diversité de cultures, d'histoires, et de foyers territoriaux peu compatibles avec l'idée de communauté. La deuxième c'est que à plusieurs reprises dans l'histoire, et dernièrement lors des années 80 et 90, les Zoulous se sont opposés armes à la main (un petit peu aidés il est vrai par le pouvoir blanc) aux autres nations noires, Sothos, Xhosas et autres. Voilà pour la communauté.

L'idée de division sociale sur des bases raciales et communautaires était le principe même de l'apartheid. La nouvelle Afrique du Sud démocratique, inspirée par Nelson Mandela, a précisément pris grand soin de tirer un trait sur toutes ces notions racialistes, en se voulant une république unitaire non-raciale, et non pas multiraciale. Nuance. Ce pays a manqué crever du racisme et du racialisme, et il s'est trouvé des gens avec suffisamment de hauteur de vue pour identifier le mal et vouloir éviter qu'il ne perdure sous d'autres formes.

|

| Alphabet of Democracy par Anton Kannemeyer. |

Non Soweto n'est pas un ghetto. Le ghetto, "la forge" en vieux vénitien, était le quartier où étaient consignés les Juifs de Venise. Par extension, le mot en est venu à désigner un endroit où une minorité est enfermée par une majorité. C'est exactement le contraire qui s'est produit en Afrique du Sud, à Soweto et dans les autres townships, où la majorité (noire) était enfermée par la minorité (blanche) !

Non tous les Blancs ne sont pas des Afrikaners. Ces derniers constituent environ une grosse moitié des Blancs du pays, les autres étant anglophones, certains avec encore un passeport britannique hérité des années de colonisation... sans compter une tripotée de lusophones repliés des colonies portugaises et même une exotique petite communauté germanophone dans le Natal.

Non les Afrikaners ne parlent pas l'afrikaner, il parlent l'afrikaans. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque l'afrikaans, seule langue indo-européenne née en Afrique, est aussi la langue maternelle de la majorité des métis du pays. Aujourd'hui en Afrique du Sud, les Afrikaners ne composent plus la majorité des locuteurs afrikaans. C'est d'ailleurs assez ironique, car la langue afrikaans avait été érigée en symbole de la nation afrikaner : un monument très rigolo lui est même dédié à Paarl, une sorte de phallus assiégé par des ovaires...

A l'écoute des médias, on reste pantois devant autant d'approximations coupables : au lieu de garder yeux et oreilles ouverts pour appréhender une réalité, les journalistes présents en Afrique du Sud préfèrent la présenter déformée, tordue, biaisée de façon à ce qu'elle colle à des schémas préétablis, importés, simplifiés au point de devenir erronés. Voilà qui méritait bien quelques bons coups de sjambok.

7 décembre 2013

Il était une fois dans l'océan Indien...

Légendes créoles, collectif.

Légendes créoles, collectif.

Le Cri du Margouillat a beau être un défunt, quoique célèbre, magazine de bandes dessinées de la Réunion, il n'en a pas moins bon pied bon œil. Après Marmites créoles paru en 2010, Musiques créoles paru en 2011, le voilà qui publie un nouvel album collectif, sous le label de sa maison d'édition Centre du Monde, affichant ainsi une vitalité que peuvent lui envier bien des trépassés encore assoupis outre-tombe.

|

| Téhem. |

|

| Hobopok. |

|

| Darsh. |