Encore des meufs qui chantent, mais cette fois-ci ça bouge un peu plus que de la musique d'ascenseur. En fait c'est même interdit dans les ascenseurs afin de prévenir des accidents de boogie-woogie. Cette fois-ci, c'est ma radio de jazz préférée TSF qui m'a ouvert les esgourdes en faisant un peu de promo pour ce nouveau trio : les Puppini Sisters, des Anglaises, elles sont pas sœurs du tout, of course, et c'est même pas des bombasses, sauf peut-être Marcella Puppini, qui a donné son nom au groupe.

Apparemment, elles cartonnent un max en Angleterre, et vous pourrez avoir un petit aperçu de leurs talents en visitant le site web très bon kitsch bon genre qu'elles ont joliment troussé, ou en regardant et oyant ce très frais petit clip en animation.

C'est sûr que c'est toujours pas à la pointe de la modernité, mais c'est rudement bien fait, et on aura peut être une chance de les apercevoir à Paname avant le retour des regrettées Andrews Sisters qui n'est pas pour demain la veille.

31 mars 2008

Swingers

29 mars 2008

La vie du rail

A bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson.

A bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson.

Trois frères américains (Owen Wilson, Adrien Brody, et le co-scénariste Jason Schwartzman) se retrouvent dans un train indien, destination inconnue, ils n'ont rien à se dire, il ne se passera quasiment rien pendant une heure et demie (j'exagère un tout petit peu, mais les péripéties ne valent rien par elles-mêmes, seulement par les réactions qu'elles suscitent ou pas chez les trois héros), aucune carte postale de l'Inde pittoresque, aucun cliché sur le géant émergeant, aucun stéréotype sur les traditions millénaires, mais beaucoup de sagacité et de finesse dans un récit parfaitement maîtrisé.  Les cadres travaillés avec une grande sensibilité graphique, le montage qui parie sur la surprise et sur l'intelligence des spectateurs, produisent une atmosphère poétique visant à traduire ce qui est, je crois, après des détours majeurs par les thèmes de la mort, de l'héritage, de la filiation, le vrai sujet du film : l'inadéquation des personnages à leur environnement. Inadéquation au pays qu'ils traversent sans le comprendre mais sans le trahir, inadéquation à leurs propres aventures, à leur famille, bref, l'étrangeté de la vie en général. Etrangeté du prologue avec Bill Murray en homme d'affaires pressé qui rate le départ du train, ce qui n'a rien à voir avec le curry. Exotisme final avec l'ultime illustration musicale, quand, une fois nos trois héros débarqués du Darjeeling Limited et réembarqués à bord du Lancier du Bengale (un autre train, ou alors un clin d'œil cinéphilique), retentissent Les Champs-Elysées de Joe Dassin. Wes Anderson est vraiment trop fort.

Les cadres travaillés avec une grande sensibilité graphique, le montage qui parie sur la surprise et sur l'intelligence des spectateurs, produisent une atmosphère poétique visant à traduire ce qui est, je crois, après des détours majeurs par les thèmes de la mort, de l'héritage, de la filiation, le vrai sujet du film : l'inadéquation des personnages à leur environnement. Inadéquation au pays qu'ils traversent sans le comprendre mais sans le trahir, inadéquation à leurs propres aventures, à leur famille, bref, l'étrangeté de la vie en général. Etrangeté du prologue avec Bill Murray en homme d'affaires pressé qui rate le départ du train, ce qui n'a rien à voir avec le curry. Exotisme final avec l'ultime illustration musicale, quand, une fois nos trois héros débarqués du Darjeeling Limited et réembarqués à bord du Lancier du Bengale (un autre train, ou alors un clin d'œil cinéphilique), retentissent Les Champs-Elysées de Joe Dassin. Wes Anderson est vraiment trop fort.

Rappelons qu'il est le réalisateur de l'invraisemblable et inclassable et merveilleuse et encore plus délirante Vie aquatique, et de La famille Tenenbaum que je n'ai toujours pas vue.

En cherchant bien j'ai réussi à trouver quelque chose à pichorgner : les trois frères emportent partout avec eux de magnifiques bagages siglés d'une grande marque de maroquinerie française. Ce placement de produit était-il vraiment nécessaire ?

Surout ne pas manquer le début : un court-métrage précède le long, avec Jason Schwartzman et Natalie Portman qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel parisienne. Petit bijou d'understatement, un éclairage indispensable sur le Darjeeling Limited.

Et j'oubliais presque, en guest star : Anjelica Huston, la mère devenue nonne dans l'Himalaya !

Crash-test :

28 mars 2008

L'autre pays du dessin

Je savais même pas qu'il y avait un Institut néerlandais (IN) à Paris, eh ben voilà, j'y suis allé pour voir un bien joli docu qui y était projeté en avant-première. De koele woede van Bernhard Willem Holtrop, autrement dit pour les non batavophones, La colère froide de Willem, réalisé par Cinta Forger et Walther Grotenhuis. La télé néerlandaise diffusera en mai ce portrait du célèbre dessinateur de Libération et Charlie Hebdo, qui est par contre presque inconnu dans son pays d'origine.

Je savais même pas qu'il y avait un Institut néerlandais (IN) à Paris, eh ben voilà, j'y suis allé pour voir un bien joli docu qui y était projeté en avant-première. De koele woede van Bernhard Willem Holtrop, autrement dit pour les non batavophones, La colère froide de Willem, réalisé par Cinta Forger et Walther Grotenhuis. La télé néerlandaise diffusera en mai ce portrait du célèbre dessinateur de Libération et Charlie Hebdo, qui est par contre presque inconnu dans son pays d'origine. Planqué derrière sa moustache, Bernhard Willem Holtrop.

Planqué derrière sa moustache, Bernhard Willem Holtrop.

Willem, je l'avais croisé à la Réunion lors du premier Cyclone BD en 2001 (j'en profite pour ressortir ce vieux dessin, avec la marque de son slip), et c'est vraiment pas le gars expansif à qui il est facile de tirer les vers du nez.

D'où le tour de force que constitue ce film, qui parvient à amener ce grand timide à se raconter, et même à révéler des traumatismes personnels que je n'aurai pas l'impudeur de rapporter ici, mais qui l'ont profondément marqué et éclairent son dessin et ses obsessions.

Peut-être les réalisateurs ont-ils su trouver le bon lubrifiant pour mettre la machine en route, on le voit un verre à la main sur presque chaque plan. On découvre surtout le duo qu'il forme avec Medy, sa femme depuis 37 ans. Un peu comme Crumb, Willem, génie graphique à tendance asociale, est flanqué d'une âme sœur qui le relie au monde, le porte un peu à bout de bras, une artiste ratée qu'il est obligé d'encourager malgré tout. Et c'est vrai que les dessins que la Medy nous sort devant la caméra (autoportraits avec des bites) valent leur pesant de mimolette.

Willem dévoile sa routine quasi quotidienne, sa discipline de travail, sa grande humilité, sa conscience professionnelle, "dessiner pour être lu, pas de gribouillages inutiles", sa conscience d'être éphémère et de ne surtout pas rechercher la postérité. L'importance qu'il attache à ne jamais dessiner sous le coup de la colère ou de l'émotion, mais toujours la tête froide (d'où le titre du film). Sa grande indépendance d'esprit, aussi, qui frise presque l'inconscience face aux limites de la liberté d'expression, dont il n'a cure. Son désir de toujours "toucher un nerf, sinon, autant se limiter à l'illustration". Et puis aussi un Willem inconnu, dessinateur plus tendre, père de famille inspiré par ses enfants.

Tout ça est bien alléchant et pourtant à ma connaissance pas de projet de diffusion de ce petit bijou par une chaîne française. Godverdomm ! Et pour finir quand même un petit dessin dudit Willem, ça vaut mieux qu'un long blabla ou qu'un dessin d'Hobopok.

24 mars 2008

Rio-Tokyo en première classe

Elle s'appelle Lisa Ono, je suis tombé dessus par le plus grand des hasards lors de mes cyber-périgrinations, et je suis devenu immédiatement fan inconditionnel, ainsi que possiblement secrètement amoureux d'elle. Dans la grande lignée des susurreuses de bossa à la Astrud Gilberto.

Cette nana est née au Brésil de parents japonais, puis à 10 ans elle a suivi son père qui rentrait à Tokyo pour ouvrir un cabaret consacré à la samba et à la bossa nova. Du coup elle est parfaitement bilingue japonais/portugais, et se permet aussi des reprises en anglais, en espagnol, et même en français (notamment une délicieuse Salade de fruits). Bien qu'elle ait déjà pondu une tripotée d'albums, elle semble encore quasi inconnue en Europe. A en juger par son agenda sur son site officiel, elle partage ses apparitions publiques entre l'Asie et les Amériques, et je ne suis donc pas près de la voir en concert au Centre culturel Joseph Staline de la Courneuve.

C'est sûr que ça nous change de Mötörhead.

22 mars 2008

Tintouin au Tibet

L'actualité récente m'a amené à double titre à m'intéresser au site de Reporters sans frontières, qui depuis septembre dernier a lancé en soutien de sa campagne pour la liberté d'information en Chine ce visuel assez réussi.

La tradition est longue du détournement des symboles olympiques, depuis que l'événement avait pris une tournure définitivement politique avec les jeux de Berlin en 1936. Chaque fois que les JO rendent visite à quelque nouvelle dictature, les graphistes doivent se creuser sérieusement la nénette pour renouveler l'exercice, et je dois dire qu'RSF s'en tire avec les honneurs.

Une gazette gothique concurrente publiait aussi cette photo dans son édition de ce week-end. Ça ne vaut pas tant pour le graphisme du visuel que pour la tristesse du regard de la fille qui le tient. C'est peut-être juste qu'elle se caillait trop les miches, la photo a été prise à Munich.

Et enfin mon humble contribution à l'édifice, pas d'une folle originalité (à l'instar du titre pitoyable de ce post), mais pas non plus si vilaine, dût ma modestie en souffrir.

21 mars 2008

Tu t'es vue quand t'as bu ?

Julia d'Erick Zonca

Julia d'Erick Zonca

Le destin chaotique d'une alcoolique qui noie son alcoolémie dans le gangstérisme international. Plutôt bien filmé, bien joué, mais deux heures vingt, mince! c'est un gros chouïa trop long. Du coup je vais faire court : Julia est alcoolo, se fait virer de son boulot, croise une branque aux alcooliques anonymes qui la convainc de l'aider à enlever son fils, et deux meurtres sur la conscience plus tard, elle se retrouve au Mexique à tenter de récupérer le gamin qu'elle a kidnappé et que la mafia tijuanaise a kidnappé à son tour.

En voyant Tilda Swinton se démener, avec un brio certain, on ne peut pas s'empêcher de penser à Gena Rowlands dans Gloria. Zonca n'est pas Cassavetes, mais il y a du style, il y a un ton, qui malheureusement tourne un peu parfois à un naturalisme aux semelles de plomb, où tous les malheurs et tous les défauts du monde tombent par couches successives sur les épaules des personnages.

En voyant Tilda Swinton se démener, avec un brio certain, on ne peut pas s'empêcher de penser à Gena Rowlands dans Gloria. Zonca n'est pas Cassavetes, mais il y a du style, il y a un ton, qui malheureusement tourne un peu parfois à un naturalisme aux semelles de plomb, où tous les malheurs et tous les défauts du monde tombent par couches successives sur les épaules des personnages.

En fait, j'ai pas très bien capté quel était le sujet réel du film. Après être resté assez longtemps au début sur la description de la déchéance alcoolique, on passe à tout autre chose avec cette histoire d'enlèvement et un double-jeu mexicain assez tordu. Peut-être une rédemption, assaisonnée d'un fantasme de maternité, c'est tout sauf clair.

Ou alors c'est la vision du cinéma américain donnée par un français : y a bien les flingues brandis à tout bout de champ, y a bien la valise de billets, mais ça se traîne. Et à l'arrivée, ben bof, ça casse pas trois pattes à un canard.

19 mars 2008

La plaisanterie

La bonne nouvelle vient de tomber : Fouad Mourtada (photo) vient d'être grâcié par le roi du Maroc Mohamed VI. Fouad Mourtada, c'est cet internaute marocain dont la condamnation le 23 février à trois ans de prison et 10.000 dirhams (880 euros) d'amende pour avoir falsifié des informations et usurpé l'identité du prince Moulay Rachid sans son consentement (Le Monde) sentait si bon l'embastillement et l'arbitraire.

La bonne nouvelle vient de tomber : Fouad Mourtada (photo) vient d'être grâcié par le roi du Maroc Mohamed VI. Fouad Mourtada, c'est cet internaute marocain dont la condamnation le 23 février à trois ans de prison et 10.000 dirhams (880 euros) d'amende pour avoir falsifié des informations et usurpé l'identité du prince Moulay Rachid sans son consentement (Le Monde) sentait si bon l'embastillement et l'arbitraire.

En fait, Fouad, admirateur de la famille royale (comme il est de bon ton au Maroc) se faisait passer pour le prince frère du roi dans un profil sur Facebook. Insupportable lèse-majesté ! Et encore, c'était pour plutôt enjoliver la vie du prince et en aucun cas le dénigrer... On imagine que si Fouad s'était, en plus, permis la moindre critique, on l'aurait donné à bouffer à des chameaux. Son cas avait ulcéré les internautes du monde entier, et, par solidarité, les faux Moulay Rachid s'étaient mis à fleurir comme des jonquilles au printemps sur Facebook et un peu partout ailleurs sur la toile.

Une grâce, franchement, c'est bien la moindre des choses. On aurait préféré qu'il soit innocenté et réhabilité. On aurait préféré surtout que de pareilles condamnations ne soient même pas envisageables ni au Maroc ni ailleurs.

Aujourd'hui, le roi du Maroc se donne le beau rôle avec ce beau geste, mais l'objectif recherché à travers le cas de Fouad Mourtada est largement atteint : faire trembler de peur tous les internautes et tous les blogueurs du royaume (les journalistes on s'en est déjà occupé) qui croyaient que la toile pouvait être un espace de liberté protégé par son statut d'extraterritorialité. Chapeau.

A noter au passage que Fouad Mourtada avait été repéré grâce à l'élégante collaboration de son fournisseur d'accès internet, Maroc Télécom, une société contrôlée par le français Vivendi. Cocorico.

18 mars 2008

Essai concluant

Contre la bande dessinée de Jochen Gerner. Un essai graphique, une bande dessinée pour se pencher sur la bande dessinée. Titre trompeur, car il s'agit bien sûr d'un vibrant plaidoyer pro domo. Aaaaah, d'accord...

Contre la bande dessinée de Jochen Gerner. Un essai graphique, une bande dessinée pour se pencher sur la bande dessinée. Titre trompeur, car il s'agit bien sûr d'un vibrant plaidoyer pro domo. Aaaaah, d'accord...

Et pour commencer un petit mot sur l'auteur : en fouillant un peu le net, je me suis aperçu que le gars Jochen n'est pas du tout teuton comme je me l'étais un peu facilement imaginé, mais un bon petit Lorrain né à Nancy. Peut-être qu'il a des ascendances, hein, j'ai pas vu son arbre généalogique, mais en attendant, on peut se dispenser de se racler disgracieusement le palais pour prononcer son nom, et se contenter en toute simplicité de "jochène jernère". Et hop. Ça c'est fait.

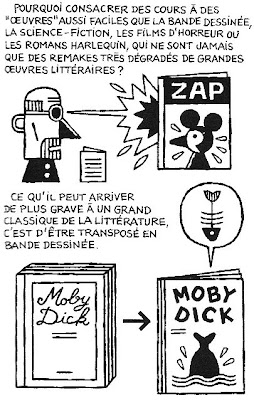

Allez on revient à son bouquin. Gerner, donc, qui nous avait à la fois épatés et déconcertés avec son conceptuel TNT en Amérique, continue de se poser des questions sur ce qu'est au fond la bande-dessinée. Et en guise de réponses, il a collectionné pendant des années tous les propos lus ou entendus se rapportant de près ou de loin à la BD. Résultat : ce livre assez déroutant de prime abord, où cohabitent dans un apparent fatras des citations parfois assez rocambolesques, catalogue d'idées reçues souvent affligeantes, et les commentaires graphiques plein de drôlerie que l'auteur y adjoint. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Non bien sûr, alors voilà à quoi ça ressemble.

C'est touffu, on ne sait pas toujours très bien par quel bout prendre l'objet, mais on finit par entrer dans la petite gigue intellectuelle de l'auteur et se laisser séduire par son graphisme faussement simplet. En quelques traits lumineux, Gerner sait traduire et dénoncer l'absurdité, l'emphase, la vacuité.

Un bon moment de rigolade (entre autres) avec ces pages consacrées aux critiques d'une association Salve Regina visiblement très catholique, sur les séries jeunesse les plus vendues.

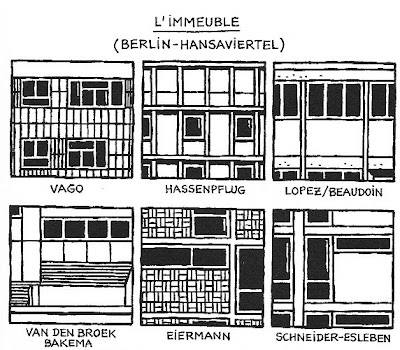

Et un bon moment de réflexion (entre autres), avec ce parallèle entre architecture et BD. En se baladant à Berlin (je le croyais toujours teuton en lisant ça), Gerner a vu des gaufriers (c'est-à-dire des formats de découpage en cases) partout sur les façades.

Gerner réussit l'exploit de ne pas se prendre au sérieux alors qu'il considère la bande dessinée avec visiblement autant de sérieux que de cœur. Heureusement, l'éditeur (Jean-Christophe Menu, de l'Association, pour ne pas le nommer) a du sérieux pour deux, et inflige aux titres de sa collection Eprouvette ces couvertures d'une austérité quasi grégorienne, qui ne rendent guère justice aux pages qu'elles renferment, les condamnant à la quasi clandestinité. Dommage.

17 mars 2008

Monte là-dessus

Et à propos d'Harold Lloyd, ce bouquin incroyable, Harold Lloyd's Hollywood Nudes in 3D. Oui oui il s'agit bien du même, la star binoclarde du cinéma muet des années 20, qui après une carrière prolifique comme acteur, ayant amassé plus de dollars que Charlie Chaplin dans le même temps, goûta aux plaisirs simples d'une retraite bien méritée dans sa somptueuse villa de Beverly Hills.

Et à propos d'Harold Lloyd, ce bouquin incroyable, Harold Lloyd's Hollywood Nudes in 3D. Oui oui il s'agit bien du même, la star binoclarde du cinéma muet des années 20, qui après une carrière prolifique comme acteur, ayant amassé plus de dollars que Charlie Chaplin dans le même temps, goûta aux plaisirs simples d'une retraite bien méritée dans sa somptueuse villa de Beverly Hills.

Travaillé, sans doute, par le démon de midi, il s'offrit alors une seconde vie dans la peau d'un vieux cochon milliardaire, prétextant d'une passion ravageuse pour la photo en stéréoscopie 3D afin d'attirer au bord de sa piscine toutes les nymphettes les plus en vue du tout Hollywood, de préférence en tenue légère. Bettie Page, Marilyn Monroe, Jayne Mansfield, plus d'une centaine de milliers de clichés en tout, de la fin des années 40 au début des années 60, qui nous renvoient à une époque où la chirurgie esthétique n'avait pas encore remodelé de fond en comble le profil géologique de la Californie plus sûrement qu'une secousse tellurique. Jayne par Harold.

Jayne par Harold. Marilyn par Harold.

Marilyn par Harold. Bettie par Harold.

Bettie par Harold.

Jusqu'ici, me dira-t-on, rien que de très classique, mais c'est pas tout. Le livre est accompagné d'une paire de lunettes stéréoscopiques (cocassement inspirées des fameuses lunettes cerclées de l'acteur/photographe) qui doivent révéler le relief des photos imprimées avec une superposition légèrement décalée de rouge et de bleu (mais en couleurs quand même, c'est magique).

Malheureusement, ma vue déclinante de vieux cochon quadragénaire m'empêche de profiter pleinement de l'effet relief, qui n'est plus que semi-saisissant, et me décourage de coller les pages en lisant d'une seule main. Sans compter que l'âge des photos (ou serait-ce le mien ?) a un tantinet patiné ce qu'il a pu y avoir d'émoustillant.

Si toi aussi, tu possèdes une paire de lunettes stéréoscopiques chez toi, chausse-les à ton tour pour apprécier tout le relief des photos suivantes : A la tienne, Etienne !

A la tienne, Etienne ! Il fait drôlement chaud, hein, Gisèle !

Il fait drôlement chaud, hein, Gisèle ! Bon sang, où j'ai fourré les clés de la camionnette ?

Bon sang, où j'ai fourré les clés de la camionnette ? Est-ce que je peux revoir la première paire ?

Est-ce que je peux revoir la première paire ? Père Noël ! Pas si vite !

Père Noël ! Pas si vite !

Faut avouer qu'avec ou sans lunettes, ça finit par faire mal aux yeux. Mais si la caution artistique de ces clichés parfaitement périssables fait long feu, il reste tout de même un esprit qui se rapproche d'une définition même du kitsch. Et puis ouais, ça fait quand même une bien chouette collection de sacrées jolies petites pépées.

16 mars 2008

A la bonne heure

J'aime bien savoir l'heure qu'il est. J'ai plusieurs montres et des pendules partout dans la maison. Toutes à cadran et aiguilles, bien entendu, car je ne supporte pas les instruments à affichage numérique de l'heure.

J'aime bien savoir l'heure qu'il est. J'ai plusieurs montres et des pendules partout dans la maison. Toutes à cadran et aiguilles, bien entendu, car je ne supporte pas les instruments à affichage numérique de l'heure.

Quand j'étais gamin, j'ai vu un jour mon oncle débarquer au dominical gigot-flageolets chez mes grands-parents avec une volumineuse Seiko à quartz digitale : de somptueux numéros rouges clignotaient sur son poignet, et pouvaient même encore surbriller sur commande au cas où il se trouvait enfermé dans une cave, une grotte, une tombe, et qu'il ait encore la présence d'esprit de se demander, tiens ! quelle heure peut-il bien être ? A mon avis l'Enterprise venait d'atterrir dans ce village de la campagne roannaise. Personne n'avait jamais rien vu d'aussi moderne. Sauf que vraisemblablement, il fallait une brouette pour transporter la batterie, qu'on devait changer toutes les trente minutes. C'était les années 70. Trente ans après, l'illusion technologique est toujours là, et tout le monde n'a pas encore percé à jour la supercherie que constitue l'idée même d'affichage numérique de l'heure, qui est à peine tolérable dans certaines applications (informatique en général) pour des raisons de format. On sait l'heure qu'il est, et puis c'est tout. Tandis que l'affichage classique par aiguilles nous donne certes l'heure qu'il est, mais constitue en plus un tableau synoptique complet de notre journée, permettant de nous situer mentalement par rapport aux douze heures écoulées, et aux douze heures à venir. L'information est infiniment plus riche. Où suis-je ET d'où viens-je ET où vais-je.

Trente ans après, l'illusion technologique est toujours là, et tout le monde n'a pas encore percé à jour la supercherie que constitue l'idée même d'affichage numérique de l'heure, qui est à peine tolérable dans certaines applications (informatique en général) pour des raisons de format. On sait l'heure qu'il est, et puis c'est tout. Tandis que l'affichage classique par aiguilles nous donne certes l'heure qu'il est, mais constitue en plus un tableau synoptique complet de notre journée, permettant de nous situer mentalement par rapport aux douze heures écoulées, et aux douze heures à venir. L'information est infiniment plus riche. Où suis-je ET d'où viens-je ET où vais-je.

La même ineptie se répète sur les tableaux de bord de nos voitures, qui préfèrent se contenter de nous indiquer, numériquement, la vitesse à laquelle on roule maintenant, au lieu de nous renseigner en plus sur celle à laquelle on roulait, ou sur celle à laquelle on pourrait rouler, et sur le rapport des unes aux autres. Si on est à 150 km/h numériques, bon, ben, on est à 150, quoi, et alors ? Si on est à 150 km/h sur cadran, purée, l'aiguille commence à trembloter, on atteint la zone rouge, tout le chemin qu'il va falloir faire pour la ramener à 0 ! C'est une toute autre information.

L'affichage numérique, c'est un peu comme une carte qui ne nous indiquerait que l'endroit où l'on est, sans nous montrer tout le voisinage, toutes les possibilités de déplacement. C'est une symphonie d'une seule note. C'est une belle idiotie.

15 mars 2008

Les films faits à la maison

Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry.

Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry.

Toujours beaucoup d'attentes à la sortie d'un film de Michel Gondry, et toujours un soupçon de déception, tant le petit génie français de l'image est plus à l'aise dans le vidéo-clip, qu'il a quasiment réinventé, que dans le long-métrage où son inspiration finit par s'essouffler. Chez Gondry, tout repose sur une idée centrale, souvent brillante, mais qui a parfois du mal a nous tenir éveillé pendant 1h40. Ici, ma foi, on se laisse plaisamment bercer sans s'endormir. Dans une petite ville du New Jersey, c'est à dire à portée de RER de New York, un vieux vidéo-club pourri s'accroche toujours à ses VHS. Le fils adoptif (Mos Def) du patron (Danny Glover) a un pote mécanicien complètement allumé (Jack Black) et bientôt complètement grillé par une attaque avortée contre le transformateur électrique voisin. Notez que contrairement à une scène identique dans la vraie vie à Clichy-sous-Bois, aucune émeute urbaine ne s'ensuit. Mais le pote, complètement magnétisé, efface à l'insu de son plein gré toutes les bandes vidéo du magasin. Les deux compères entreprennent alors de re-tourner eux-mêmes tous les films demandés par les clients. Et surprise, les clients préfèrent ces versions raccourcies improvisées avec une vieille caméra vidéo, trois bouts de ficelle et un peu de papier crêpon, aux originaux made in Hollywood. La combine est un succès, et ils ont soixante jours pour amasser suffisamment d'argent pour éviter l'expropriation.

Dans une petite ville du New Jersey, c'est à dire à portée de RER de New York, un vieux vidéo-club pourri s'accroche toujours à ses VHS. Le fils adoptif (Mos Def) du patron (Danny Glover) a un pote mécanicien complètement allumé (Jack Black) et bientôt complètement grillé par une attaque avortée contre le transformateur électrique voisin. Notez que contrairement à une scène identique dans la vraie vie à Clichy-sous-Bois, aucune émeute urbaine ne s'ensuit. Mais le pote, complètement magnétisé, efface à l'insu de son plein gré toutes les bandes vidéo du magasin. Les deux compères entreprennent alors de re-tourner eux-mêmes tous les films demandés par les clients. Et surprise, les clients préfèrent ces versions raccourcies improvisées avec une vieille caméra vidéo, trois bouts de ficelle et un peu de papier crêpon, aux originaux made in Hollywood. La combine est un succès, et ils ont soixante jours pour amasser suffisamment d'argent pour éviter l'expropriation.

Le scénario, vous l'aurez peut-être flairé, est un remake à peine voilé des Blues Brothers. Gondry aurait souhaité que ce soit la première parodie à apparaître dans son film. Faute d'accord avec les ayant-droits, il a du se rabattre sur Ghostbusters.

Le principal intérêt du film se trouve donc sur dans ces remakes bricolés avec les habitants du quartier qui remplacent l'argent et les moyens d'Hollywood par du système D à balles deux, tout en conservant intacte la magie du cinéma. C'est là aussi la thèse du film : une invitation à se réapproprier le cinéma. "Tout le monde peut faire des films", qui rappelle le "Tout le monde peut cuisiner" de Ratatouille.

Bref, sans laisser une impression indélébile, tout ça est bien sympathique, rigolo en diable, filmé avec simplicité et légèreté, et j'allais presque dire sans prétention, si ce n'est que les personnages du film se tressent eux-mêmes leurs propres lauriers (ou peut être le réalisateur à lui-même...), genre "ah, oui, nos films sont quand même vachement mieux que les vrais". Révélation masculine : Mos Def, qui est pourtant rappeur dans le civil, et Dieu m'est témoin que j'ai d'ordinaire peu de tendresse pour cette engeance.

Crash-test :

14 mars 2008

Lève-toi et marche

Lazare Ponticelli, ultime poilu survivant de la Grande guerre, a passé l'arme à gauche mercredi dernier, à l'âge canonique de 110 ans. Paix à son âme. Encore que.

Lorsque, au dernier décompte, on s'aperçut qu'il ne restait plus que six anciens combattants survivants de la boucherie de 14-18, Chirac, facétieux, eut cette idée formidable d'un grand concours morbide : funérailles nationales pour le dernier ! Les six firent savoir avec une belle unanimité que ça leur faisait une belle jambe, et qu'on leur fiche un peu la paix, si l'on ose dire, ils l'avaient bien mérité, nom d'une petite croix de bois.

Et là, comme par miracle, dans les dernières semaines, sentant sa fin proche, notre Lazare aurait tourné casaque et accepté l'hommage de la Nation. Tu parles ! je crois plutôt qu'en haut lieu, on a su trouver les mots justes pour convaincre la famille, vu que pépé de toute façon, il répondait déjà plus, et qu'il y avait plus qu'à débrancher le tuyau.

Ça me touche d'autant plus que comme beaucoup de Français, j'avais un grand-père qui avait lui aussi participé à la fête, et qui a claudiqué tout sa vie, après que des éclats d'obus lui aient laissé de jolis trous dans la jambe. Ceci dit au lieu de devenir anti-militariste comme tout le monde en pareil cas, il dissimulait mal son admiration pour Pétain.

Mais tout de même. Je t'en ficherai, moi, des funérailles nationales. Relisons plutôt Tardi. "C'était la guerre des tranchées".

Pour en finir, l'article que le Monde, publication gothique concurrente, consacre à Lazare Ponticelli, rapporte avec des sanglots et de belles formules toutes faites qu'en se racontant, le poilu avait choisi de "dire l'indicible". Ben... s'il l'a dit, c'est que c'était dicible, finalement, non ?

13 mars 2008

Au hasard Salazar

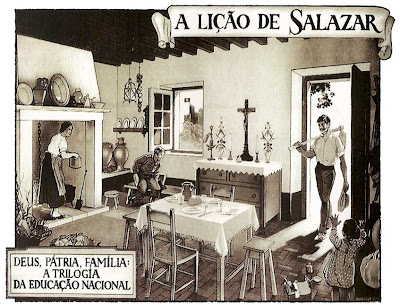

L'envoyée spéciale permanente de la rédaction à Lisbonne m'a fait parvenir cet ouvrage peu banal dans nos contrées : une bande dessinée portugaise. Salazar, sous-titré Agora, na hora de sua morte, ce que les polyglottes auront immédiatement traduit : Salazar, maintenant, à l'heure de sa mort. Autant dire une sorte de biographie dessinée du sympathique António de Oliveira Salazar, dictateur fasciste qui maintint le Portugal durant quarante ans dans le sous-développement à caractère religieux et colonialiste. Scénario de João Paulo Cotrim, dessins de Miguel Rocha.

L'envoyée spéciale permanente de la rédaction à Lisbonne m'a fait parvenir cet ouvrage peu banal dans nos contrées : une bande dessinée portugaise. Salazar, sous-titré Agora, na hora de sua morte, ce que les polyglottes auront immédiatement traduit : Salazar, maintenant, à l'heure de sa mort. Autant dire une sorte de biographie dessinée du sympathique António de Oliveira Salazar, dictateur fasciste qui maintint le Portugal durant quarante ans dans le sous-développement à caractère religieux et colonialiste. Scénario de João Paulo Cotrim, dessins de Miguel Rocha.

Jamais de ma vie je n'avais vu de BD portugaise, et celle-ci ne manque pas d'un certain intérêt, même si à mon grand dam, je n'entrave goutte aux textes. Je soupçonne Rocha d'avoir dessiné directement sur ordinateur, avec des résultats plutôt convaincants. Il recycle aussi des images anciennes, habilement mêlées aux dessins originaux.

Surtout, si on imagine le poids du personnage dans l'histoire récente du Portugal, dont les traces se retrouvent encore dans les relations actuelles du pays avec le reste de l'Europe, ou avec les anciennes colonies, on sent bien à quel point un tel livre était indispensable à la psyché portugaise. Toute proportions gardées, peut-être un peu l'équivalent du Maus de Spiegelman pour les Juifs. Je dis "peut-être", parce que faute de capter rien aux textes, je me garderai bien de juger si le résultat est à la hauteur de l'ambition. Mais il y a tout de même quelque chose.

Ça n'a a priori rien à voir, et pourtant. Un bref coup d'œil sur la carte qui accompagnait le colis de notre envoyée spéciale permanente :

Très jolie affiche de film, rétro, gna gna tout ça. Oui certes, mais surtout, le nom du directeur photo : Salazar Diniz. Coïncidence sans doute. On ne voudrait pas croire que fut un temps, le prénom de "Salazar" fût le comble du chic pour un nouveau-né (mâle bien sûr). Et tous ces malheureux bambins ne seraient sûrement pas morts avant 1974, quand la Révolution des œillets mit fin au salazarisme, qui avait tout de même survécu quatre ans à son génial créateur...

Bon appétit, bien sûr

J'inaugure une nouvelle rubrique "saveurs du monde", avec cette charmante vidéo proposant quelques recettes simples et pratiques pour apprendre à préparer la viande à la façon de votre supermarché. Vidéo trouvée sur l'excellent blog dédié à la consommation de la journaliste de Libé Marie-Dominique Arrighi, le consottisiser.

Voilà quelque temps déjà qu'on est peu ou prou au courant des pratiques de "remballe" dans la grande distribution. Mais ça prend une saveur toute particulière quand c'est un boucher qui vous l'explique par le menu. Ceux qui découvrent l'affaire peuvent s'accrocher à leur souris. Et, euh, les autres aussi en fait.

Qu'est-ce qu'y a comme viande ce soir ?

9 mars 2008

A l'ombre des derricks

There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson.

There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson.

L'épopée d'un sale type, racontée avec maestria. Prospecteur multicartes, Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) fait fortune dans le pétrole, et atterrit en Californie où il s'emploie à embobiner des culs aussi terreux que bénis pour leur racheter leurs misérables arpents de désert et y faire pousser des derricks.

Voilà bien longtemps que je n'avais pas vu un film d'une aussi extrême dureté. Et je ne dis pas ça pour la pauvre paire de meurtres qu'on y aperçoit (ce qui nous laisse assez loin de la moyenne des films américains), mais plutôt parce qu'en forant le sol californien, Paul Thomas Anderson trépane aussi les tréfonds de l'âme humaine, et la noirceur qui en remonte laisse un sale goût dans la bouche. Mi-figue mi-raisin au début, le personnage principal devient de plus en plus antipathique, faisant payer au restant de l'humanité sa détestation de lui-même, qu'il traduit par une ambition inflexible. Le film est sans une once de sentiment (pas de gonzesse à l'horizon) mais traversé paradoxalement par un torrent d'émotions. La relation du prospecteur avec son fils, houleuse à ses meilleurs moments, se révèle n'être qu'horriblement frelatée. Et quand Plainview résout son affrontement de longue date avec un faux prédicateur évangéliste, miroir déformant de son inhumanité, par une revanche pleine d'ironie, sa victoire finale devient aussi sa perte. Ouf. Que voilà un film intelligent et qui donne à réfléchir. Mise scène brillante, tout comme la reconstitution plausible d'un far-west agonisant et dévoyé, à mi chemin entre la conquête de l'Ouest et la grande dépression.

Le film est sans une once de sentiment (pas de gonzesse à l'horizon) mais traversé paradoxalement par un torrent d'émotions. La relation du prospecteur avec son fils, houleuse à ses meilleurs moments, se révèle n'être qu'horriblement frelatée. Et quand Plainview résout son affrontement de longue date avec un faux prédicateur évangéliste, miroir déformant de son inhumanité, par une revanche pleine d'ironie, sa victoire finale devient aussi sa perte. Ouf. Que voilà un film intelligent et qui donne à réfléchir. Mise scène brillante, tout comme la reconstitution plausible d'un far-west agonisant et dévoyé, à mi chemin entre la conquête de l'Ouest et la grande dépression.

Un petit bémol sur la bande-son et sa musique un peu lourdingue, et sur la longueur, 2h38. Faut dire que le réalisateur semble totalement confit d'admiration pour son acteur/personnage (on ne sait plus trop) Daniel Day-Lewis-Plainview, et je t'aurais facilement trouvé au moins dix minutes à couper.

Crash-test :

A noter parmi les seconds rôles : Paul Dano, avec sa bouille pas possible, vu en ado mutique dans Little Miss Sunshine, excellent ici en prédicateur, qu'il est pas loin de voler la vedette à Machin, et Ciaran Hinds (va savoir comment ça se prononce), ici un associé, qui campait un César très convaincant dans l'épatante série Rome d'HBO.

8 mars 2008

Une famille en Nord

Bienvenue chez les Chtis de Dany Boon.

Bienvenue chez les Chtis de Dany Boon.

Je n'ai pas pour habitude d'aller voir les blockbusters, films à succès qui deviennent obligatoires ou presque. C'est grâce à cette règle inflexible que j'ai pu passer à côté de La môme d'Olivier Dahan, qui, vu en vidéo, s'est révélé un fort bon film. Mais là, j'ai fait une entorse, eu égard à Dany Boon qui m'avait fait franchement poiler à l'Olympia, et à mes quatre années passées dans le Nord. J'ai réussi à entrer non sans peine dans l'une des deux salles géantes de mon cinéma habituel, et, bon, ben franchement, c'est pas un bon film. Un peu comme si un sketch de Dany Boon s'était égaré dans un téléfilm avec Line Renaud. Au niveau scénario, mise scène, mise en image, ça ne vaut pas tripette. Catalogue besogneux de clichés sur le Ch'Nord, avec eul beffroi, eul carillon, eul Maroilles, etc... Les seconds rôles restent très en retrait, avec notamment un Philippe Duquesne (ex-Deschiens) sous-exploité. Seul le comique de certaines situations et des dialogues (en jouant abondamment du parler ch'timi) sauve l'affaire. Je me suis revu par exemple faire la route entre Saint-Etienne et Lille au volant de ma GS quand j'étais étudiant. Et ainsi donc, tout mauvais qu'il est, le film est tout de même très drôle, et c'est toujours ça de réussi. On en a vu des comiques prétentieux à succès (Jet set, Pédale douce) qui n'y arrivaient seulement pas. Et puis l'inévitable moment d'émotion, qui ne doit pas grand chose à Dany Boon : les tribunes de Bollaert qui chantent Pierre Bachelet, moi ça me file toujours le frisson, millard !

Seul le comique de certaines situations et des dialogues (en jouant abondamment du parler ch'timi) sauve l'affaire. Je me suis revu par exemple faire la route entre Saint-Etienne et Lille au volant de ma GS quand j'étais étudiant. Et ainsi donc, tout mauvais qu'il est, le film est tout de même très drôle, et c'est toujours ça de réussi. On en a vu des comiques prétentieux à succès (Jet set, Pédale douce) qui n'y arrivaient seulement pas. Et puis l'inévitable moment d'émotion, qui ne doit pas grand chose à Dany Boon : les tribunes de Bollaert qui chantent Pierre Bachelet, moi ça me file toujours le frisson, millard !

Crash-test :

NDLR : j'ai pompé sans vergogne le titre de ce post à de miens amis nordistes, j'espère que ce mea culpa m'évitera un procès pour plagiat.

7 mars 2008

Bienvenue chez les Parigots

Paris de Cédric Klapisch.

Paris de Cédric Klapisch.

Romain Duris se meurt, il a un truc au cœur et n'en a plus que pour quelques semaines, à moins d'une transplantation. Que vont bien pouvoir faire deux millions de parisiens en attendant ? Acheter des légumes au marché, passer à la boulangerie, tirer un petit coup, boire un Orangina, enterrer leur père, leur copine, envoyer des textos idiots, passer chez le psy.... Ouh la la, ou bien c'est Envoyé Spécial spécial déprime, ou alors ça va être du Lelouch. Faut admettre que le film démarre comme un diesel et qu'on est tenté de caler avant la moitié de la côte, mais ce bougre de Klapisch est tout de même plus malin que ça, il connaît le métier, et s'y entend pour raconter non pas une mais plusieurs histoires qui se frôlent sans vraiment se croiser. La sœur, les relations, la voisine d'en face, leurs relations, la boulangère... toute une galerie de personnages à la surface desquels le cinéaste gratte suffisamment pour faire jaillir l'émotion qui finit par nous prendre. Le tout sur un ton sucré salé, avec quelques scènes franchement tordantes, comme François Cluzet qui cauchemarde dans un logiciel d'architecture en 3D, ou Luchini chez le psy (fastoche mais ça le fait). Sans atteindre, dans le genre collage impressionniste, les sommets du Short Cuts d'Altman, Klapisch, malgré le titre trompeur, fait un film sur les Parisiens plutôt que sur Paris. Bon connaisseur et amoureux de la capitale, il s'en sert comme cadre sans jamais se complaire dans la carte postale et jouer de la belle image. Seul reproche : la vision curieusement romantique qu'il donne de l'immigration clandestine en suivant le parcours d'un Camerounais qui débarque devant Notre-Dame. Duris attend une greffe... est-ce que c'est l'immigration qui doit sauver Paris ?

Sans atteindre, dans le genre collage impressionniste, les sommets du Short Cuts d'Altman, Klapisch, malgré le titre trompeur, fait un film sur les Parisiens plutôt que sur Paris. Bon connaisseur et amoureux de la capitale, il s'en sert comme cadre sans jamais se complaire dans la carte postale et jouer de la belle image. Seul reproche : la vision curieusement romantique qu'il donne de l'immigration clandestine en suivant le parcours d'un Camerounais qui débarque devant Notre-Dame. Duris attend une greffe... est-ce que c'est l'immigration qui doit sauver Paris ?

Crash-test :