A la guerre comme à la guerre : deux mini-séries qui sont autant de salades de testostérone sentant bon le sable chaud, la poudre, le sang, la sueur. Engagez-vous, rengagez-vous, qu'ils disaient... Generation Kill.

Generation Kill.

Sept épisodes pour raconter l'avancée d'une colonne de Humvees d'une unité de reconnaissance des US Marines lors de l'invasion de l'Irak en 2003. C'est une production de David Simon, le créateur de l'excellent The Wire, un label qualité. Si le ton est très réaliste, c'est parce que la série est adaptée du récit du journaliste de Rolling Stone Evan Wright qui avait raconté par le menu ses quelques semaines embarqué avec les marines, et qui voyageait aux avant-postes dans le véhicule de tête. Ça donne une série de guerre assez atypique, avec très peu de pan pan boum boum, guère de considérations stratégiques, et un propos politique seulement distillé assez finement en filigrane. Curieusement, il ne se passe en fait pas grand chose militairement parlant, on voit surtout les soldats beaucoup attendre, se plaindre de la piètre qualité de leur matériel, se plaindre de l'ineptie de leurs chefs, puis commettre à leur tour des erreurs, et en fait, cette unité motorisée supposée être à l'avant garde de l'invasion aperçoit à peine le bout des moustaches d'un irakien. L'essentiel du propos est dans cette critique en creux de l'armée, monstre bureaucratique à la fois absurde et étrangement efficace, et dans les liens très forts que tissent, malgré des origines très différentes, des hommes qui chient dans leur froc ensemble. Globalement, la plupart de ces engagés volontaires paraissent, quel que soit leur niveau d'éducation, assez critiques de la guerre en général, et de celle-ci en particulier, et surtout de la façon de la conduire, qui leur paraît en léger décalage avec le discours officiel, et surtout, faute suprême, peu professionnelle. Les soldats acquièrent surtout très vite la conviction, alors qu'ils ne sont en Irak que depuis quelques jours, que les Etats-Unis ne sont pas près d'en repartir de sitôt, et vraisemblablement pas sous les vivats de la foule, l'armée de libération se transformant quasi instantanément en armée d'occupation.

Tourné en Afrique du Sud, Namibie, Mozambique : on aperçoit au détour d'une rue de Falloujah une maison dont le stoep typique a peut-être été insuffisamment maquillé... The Pacific.

The Pacific.

La fine équipe responsable de Band of Brothers, l'histoire de l'invasion de l'Europe par l'US Army, Tom Hanks et Steven Spielberg, rempile pour narrer l'histoire en dix épisodes de la bataille du Pacifique. L'une des toutes premières scènes, ressemblant à un cours de rattrapage historique pour les nuls, laissait craindre un manque cruel de finesse, mais finalement la reconstitution, au bouton de guêtre près, tournée entièrement en Australie, se laisse regarder, malgré un académisme certain. Sans en avoir toute la force dramatique, la faute à des personnages un peu laissés à eux-mêmes, la recette est copiée sur BoB : un peu d'archives en amuse bouche, des interviews de vétérans qui écrasent des larmes en pensant à leurs copains tués, et envoyez les violons et l'artillerie ! Heureusement, les scènes de combat, pan pan boum boum à gogo, sont très convaincantes, empruntant nombre d'astuces de mise en scène au fameux Soldat Ryan de Spielberg.

Alors voyons, le D-Day et la bataille de France, c'est fait. Le Pacifique, bon ben, ça y est, fait aussi. Qu'est-ce qui va rester à MM. Hanks et Spielberg pour épuiser le filon patriotique ? L'Afrique du Nord, la Sicile et l'Italie ? J'ai déjà le titre : Avanti !

Previously dans L'aloi des séries.

Besoin de sous-titres ? SeriesSub.com.

22 mai 2010

L'aloi des séries, épisode 5

Supplément gratuit

L'un des soldats figurés dans la série The Pacific s'appelle Snafu. Quel curieux nom, me suis-je dit, tout de même, et voulant en savoir davantage j'ai découvert que ce n'est pas un patronyme, mais l'acronyme d'une expression créée ironiquement par les GIs durant la deuxième guerre mondiale : Situation Normal: All Fucked Up (ce qu'on pourrait mal traduire par : situation normale, bordel généralisé). Ha ha ha. Quel humour, ces GIs. L'armée avait alors rebondi dessus pour créer le deuxième classe Snafu, aka Private Snafu, héros d'une série de dessins animés de propagande, produits par la Warner qui trouvait opportunément à occuper ses studios de la façon la plus patriotique qui soit. Bien que l'acronyme ait été officiellement aseptisé en Situation Normal: All Fouled Up, pour ne pas heurter les chastes oreilles de Marines qui s'en allaient pieusement rôtir des Japs au lance-flammes, ou éviscérer des Boches à la baïonnette, il semblerait que les dessins animés, réalisés par quelques Fritz Freleng, Bob Clampett, et autres Chuck Jones, aient été suffisamment populaires pour que quelques vrais bidasses se voient affligés du surnom de Snafu en vertu d'un ressemblance réelle ou supposée avec le personnage de celluloïd.

15 mai 2010

Au nom du fils

La route de John Hillcoat.

La route de John Hillcoat.

Agonie apocalyptique. Dans un futur proche, dans les paysages désolés d'une Terre ravagée par on ne sait quel cataclysme, un père et son jeune fils s'efforcent tant bien que mal de survivre sur les ruines de notre civilisation, avec des fortunes diverses. Que de regrets de ne pas avoir pu apprécier en salle ce grand spectacle paranoïaquement pessimiste, tout entier baigné dans la grisaille de décors insolites et grandioses mais aussi sombres et fétides, où la planète s'éteint tout doucement, l'humanité dégénère, toute nourriture ayant quasiment disparu, et où les personnages ne sont guère vaillants non plus. L'espoir, lui, est déjà mort, et chaque matin glacial, nos deux héros doivent se faire violence pour trouver une raison de survivre un jour encore.

Que de regrets de ne pas avoir pu apprécier en salle ce grand spectacle paranoïaquement pessimiste, tout entier baigné dans la grisaille de décors insolites et grandioses mais aussi sombres et fétides, où la planète s'éteint tout doucement, l'humanité dégénère, toute nourriture ayant quasiment disparu, et où les personnages ne sont guère vaillants non plus. L'espoir, lui, est déjà mort, et chaque matin glacial, nos deux héros doivent se faire violence pour trouver une raison de survivre un jour encore.

Cette histoire un rien triste est due au best-seller du romancier Cormac McCarthy, qui fait assez brillamment un constat réjouissant quoique sans indulgence sur le futur un rien glauque qui nous pend un petit peu au nez. Sa mise en place sociale et environnementale, est d'une logique sans faille, avec nature en berne, suicides de masse et bandes de cannibales armés. Hillcoat en donne une mise en scène elle aussi très juste, glaçante, effrayante, transformant assez habilement les quelques flashbacks en rêves d'autant plus désespérants qu'ils sont agréables. Les deux interprètes Viggo Mortensen et le jeune Kodi Smit-McPhee font merveille dans cette tragédie sans échappatoire. Bref, voilà bien l'une des meilleures anticipations apocalyptiques qui aient jamais été tournées.

Et pourtant, en chipotant un peu, on peut trouver à redire à la psychologie de l'enfant, qui paraît un peu comme un gosse de riche projeté en plein conflit, hébété. D'une part il ne comprend rien à l'ancien monde qui fut celui de son père, d'autre part il ne semble pas mieux avoir intégré et compris tous les ressorts et les dangers de celui où il vit actuellement. Au fond, le régime de terreur imposé par le père, assez justifié au demeurant, étant donné le retour à l'état sauvage des rares survivants, découle de la culture de l'adulte et de ses souvenirs d'un monde meilleur. Mais l'adage voulant qu'on s'habitue à tout, même au pire, le gamin ayant grandi dans d'épouvantables conditions devrait les considérer davantage comme la norme au lieu de geindre en permanence et de tressauter à chaque bruissement. Il me semble qu'un gamin survivant et grandissant après l'apocalypse s'adapterait plus facilement que ça à de nouvelles conditions, aussi dures soient-elles, comme le font les enfants-soldats qu'on dresse si bien à la guerre dans de nombreux conflits actuels. Au minimum, il aurait dû faire preuve de cette maturité prématurée un peu terrifiante qu'on observe chez tous les gamins privés d'enfance.

Je n'ai pas lu le bouquin mais je compte bien m'empresser de le faire après avoir vu le film, et j'espère que la fin y est moins nunuche. A l'évidence, pour conserver toute sa noirceur, l'histoire devait se terminer avec la mort, parfaitement prévisible, du père, laissant le gamin seul au monde. Mais là non, miracle hollywoodien, le cadavre paternel n'est pas encore refroidi que, pouf ! coup de bol, le garçon croise aussi sec la route d'une famille super sympa avec des gosses et un chien qui l'emmène avec elle. On imagine qu'ils vont commander des pizzas et jouer sur leurs consoles vidéo.

Crash-test :

13 mai 2010

Seul au monde

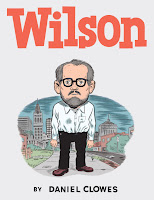

Après la mort de son père, Wilson, quadragénaire divorcé, part à la recherche de son ex-épouse, la retrouve, ainsi qu'une fille cachée qui va le trahir pour se venger. Cinq ans, depuis Ice Haven, qu'on avait pas eu de nouvelles de Daniel Clowes. Avec Wilson, présenté comme son premier livre qui n'ait été au préalable sérialisé dans son comic book Eightball, il utilise à nouveau une forme narrative impressionniste pour dresser le désespérant portrait d'un nord-américain du début du XXIème siècle, misanthrope, indifférent, veule, à côté de la plaque...

Le livre est composé d'instantanés en une planche, selon une variété de déclinaisons graphiques, oscillant entre le réaliste et le schématique en passant par le caricatural, dont le sens visuel ne m'est pas apparu très évident après une première lecture. Chaque planche est à peu près autonome, proposant soit une forme de mini-morale, soit un point d'interrogation invitant à découvrir la suite. La progression du récit se fait ainsi par une succession de saynètes, qui finissent par composer un ensemble cohérent, avec un sens de l'ellipse très cinématographique qui fait soupçonner que Clowes rêvait un peu de grand écran en dessinant Wilson, lui qui a déjà connu le succès avec l'adaptation de Ghost World, puis le demi-succès avec Art School Confidential. Mais Wilson est davantage qu'un simple story-board, et avec cette très belle édition dûe à Drawn & Quarterly, Clowes montre qu'il reste un des grands dessinateurs étasuniens contemporains.

11 mai 2010

Blonde ambition

Elle ne boit pas, ne se drogue pas, vient à ses concerts, autant de défauts qu'on ne manquera pas in fine de lui reprocher, la blonde Alice Russell est la nouvelle étonnante voix de la soul anglaise. Je l'ai découverte dans l'excellent One Shot Not de Manu Katché (heu, oui, c'est ça... ex-Nouvelle Star) sur Arte. Ça doit donc être plus ou moins culturel.

Allez, une autre. Une reprise des White Stripes.

7 mai 2010

Le baron gris

Dès que j'aurai eu l'occasion de me procurer à un prix plus raisonnable que celui qu'en exige actuellement son éditeur, Drugstore, je me ferai fort, à la lecture de ce prometteur opus qui prétend rassembler l'intégrale des strips parus dans le défunt Matin de Paris, de clamer l'admiration sans borne que je voue à Got et Pétillon pour avoir créé cet inoubliable Baron noir, politico-métaphysique volatile prédateur de la fin des années 70.

Toutefois, dans l'attente de cet heureux jour, je me permets de proférer quelques vigoureuses protestations à la vue de la couverture.

Rien à dire sur la, très réussie, composition. Mais penchons-nous, si vous le voulez bien, sur le choix des couleurs, ou plus exactement des teintes. Car que voyons nous ? Retenant dans ses serres un blanc mouton, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle... comment dirais-je ?... gris.

Alors là chapeau. C'est pourtant écrit en gros à côté, le baron est supposé être noir, mais non, je t'en moque, les têtes pensantes de Drugstore se sont dit, allez hop ! Qu'à cela ne tienne !

N'aurait-il pas été plus simple et surtout plus raisonnable de demander au préalable son avis éclairé à la rédaction d'Hobopok Dimanche, qui gracieusement et sans chichis aurait dispensé bien volontiers quelques notions de bons sens à l'éditeur ? Ainsi cette proposition, qui offre, on le voit, l'avantage d'éviter tout fâcheux contresens chromatique, tout en donnant une atmosphère plus mystérieuse et inquiétante, qui va comme un gant de fauconnier au personnage-titre.

Il n'y a pas de honte à errer à la condition d'apprendre de ses erreurs. Pour la couverture de Moby Dick, passez quand même nous voir, Hobopok Building, le Bourget, Neuf-Trois.

6 mai 2010

La belgitude des choses

Ça n'est plus l'amusante et exotique scission de la Tchécoslovaquie, au lendemain de la révolution de velours, qui avait suscité à peu près autant d'intérêt qu'un crêpage de chignon entre Bela Lugosi et Boris Karloff, péripétie aussi virtuelle qu'un incident de frontière entre la Syldavie et la Bordurie. Cette fois (une de plus, faut-t-il bien concéder à ceux qui n'y voient pas matière à s'alarmer outre mesure), c'est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne, qui abrite d'ailleurs dans la capitale les plus importantes institutions communautaires, qui s'apprête dans un moment de rage autodestructrice à se découper suivant les pointillés. La Belgique vacille.

Ça n'est plus l'amusante et exotique scission de la Tchécoslovaquie, au lendemain de la révolution de velours, qui avait suscité à peu près autant d'intérêt qu'un crêpage de chignon entre Bela Lugosi et Boris Karloff, péripétie aussi virtuelle qu'un incident de frontière entre la Syldavie et la Bordurie. Cette fois (une de plus, faut-t-il bien concéder à ceux qui n'y voient pas matière à s'alarmer outre mesure), c'est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne, qui abrite d'ailleurs dans la capitale les plus importantes institutions communautaires, qui s'apprête dans un moment de rage autodestructrice à se découper suivant les pointillés. La Belgique vacille.

Le prétexte au conflit actuel, c'est l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde, BHV pour les intimes. Une anomalie administrative qui unit dans une même circonscription judiciaire et électorale des territoires de deux provinces distinctes, le Brabant flamand et Bruxelles, rattachés à deux régions fédérales et linguistiques différentes, la Flandre flamingante et la bilingue Bruxelles-capitale. L'énoncé suffit à donner une idée de la complexité un rien surréaliste du mille-feuilles institutionnel belge. Le bon sens demanderait en effet la scission de ce BHV, pour que toute l'administration soit faite en Flandre par les Flamands et à Bruxelles par les Bruxellois. Sauf que toutes les bornes du bon sens ayant été franchies depuis longtemps, accéder à cette revendication des nationalistes flamands, pas si idiote en apparence, reviendrait de facto dans le climat d'intégrisme culturel actuel à transformer tout francophone vivant au delà des limites de la frontière linguistique, comme c'est le cas dans une vaste banlieue bruxelloise, en paria indésirable, en citoyen de seconde zone. En clair, les nationalistes flamands s'asseoient avec une belle impudence sur le droit européen à la libre circulation des personnes.

La Belgique de TF1, sans aucun doute.

La Belgique de TF1, sans aucun doute.

Voilà qui augure bien, en cas de scission de la Belgique, de la fraîcheur démocratique de nouvelles nations appelées à s'asseoir dès le lendemain côte à côte autour de la table de l'Union européenne. Nulle part ailleurs qu'à Bruxelles, au demeurant ! Il est assez piquant d'imaginer les frères ennemis flamands et wallons qui la veille s'entredéchiraient au sein d'institutions nationales belges, condamnés à s'entendre dès le lendemain quelques centaines de mètres plus loin dans les cénacles européens. On n'en sera plus à un paradoxe près.

L'Union européenne, qu'on imagine rester volontiers impuissante, comme c'est sa spécialité, devant le spectacle du suicide belge, risque fort de se retrouver à devoir gérer l'ingérable en héritant du dossier de Bruxelles, la capitale, option fréquemment avancée, devenant district européen pour échapper à la convoitise des uns et des autres. Comptons sur Barroso pour régler le problème avec autant d'habileté que la crise financière grecque. Bon courage aux Bruxellois.

Parmi les conséquences fâcheuses de la disparition de l'Etat belge serait l'apparition d'une Flandre indépendante, revancharde, nationaliste, et qui abrite, les derniers scrutins faisant foi, un nombre affolant de crypto-nazis, pas spécialement adeptes de l'Hymne à la joie.

Le plus catastrophique, c'est le signal qui serait envoyé au reste de l'Europe et au monde, autrement plus grave que lors de l'épisode tchécoslovaque, sous-produit de la décomposition du communisme. Un signal disant que les Européens sont incapables de vivre ensemble, incapables de régler des problèmes politiques et institutionnels graves, un signal soulignant la ridicule faiblesse des institutions européennes elles-mêmes. Un signal enfin qui appellera tous les régionalistes bornés du continent à suivre les traces de la Flandre, en Italie du Nord, en Catalogne, en Corse, en Ecosse, en Bavière peut-être un jour... donnant le signal d'un morcellement national suicidaire, que l'Union européenne, on le voit quotidiennement, sera bien en peine de compenser.

En attendant, rions un peu en nous remémorant la devise de la Belgique : l'union fait la force.

5 mai 2010

Jeune et jolie (mais naïve)

Une éducation de Lone Scherfig.

Une éducation de Lone Scherfig.

Ministère de l'éducation sentimentale. A la veille de passer son bachot, une lycéenne anglaise intelligente et curieuse s'éveille au monde au contact d'un sémillant et fortuné trentenaire qui la séduit, elle et ses parents, avant de lui donner, non pas qu'elle l'ait particulièrement méritée, une bonne leçon de vie, de celles que ne dispensent pas les éducations livresques. C'est à une réalisatrice danoise que l'on doit ce film britichissimement classique, qui n'est pas sans rappeler la délicatesse et le sens des nuances d'un James Ivory, soit dit sans vouloir étaler sa science. Mais sans vouloir faire injure au sens de la mise en scène à la fois sobre et efficace de Scherfig, le principal atout du film est sa jeune interprète de vingt ans, en paraissant seize, Carey Mulligan, confondante d'ingénuité et d'audace, qui sans en avoir toute la fragile beauté, n'est pas sans rappeler l'insolence mutine d'une Audrey Hepburn, soit dit sans vouloir remuer la nostalgie. Bardé de ces solides références, le film peint avec brio le portrait d'une époque, la swinging London du début des années 60, vue par le petit bout de la banlieue, en brassant des thèmes assez forts, la libération sexuelle, le racisme, la conscience de caste, le carcan éducatif, sous le couvert de rendre compte des états d'âme d'une jeune fille en fleurs. Contre toute attente, l'émotion, pas la mièvrerie, est au rendez-vous.

C'est à une réalisatrice danoise que l'on doit ce film britichissimement classique, qui n'est pas sans rappeler la délicatesse et le sens des nuances d'un James Ivory, soit dit sans vouloir étaler sa science. Mais sans vouloir faire injure au sens de la mise en scène à la fois sobre et efficace de Scherfig, le principal atout du film est sa jeune interprète de vingt ans, en paraissant seize, Carey Mulligan, confondante d'ingénuité et d'audace, qui sans en avoir toute la fragile beauté, n'est pas sans rappeler l'insolence mutine d'une Audrey Hepburn, soit dit sans vouloir remuer la nostalgie. Bardé de ces solides références, le film peint avec brio le portrait d'une époque, la swinging London du début des années 60, vue par le petit bout de la banlieue, en brassant des thèmes assez forts, la libération sexuelle, le racisme, la conscience de caste, le carcan éducatif, sous le couvert de rendre compte des états d'âme d'une jeune fille en fleurs. Contre toute attente, l'émotion, pas la mièvrerie, est au rendez-vous.

Un examen un peu plus attentif du générique révèle que c'est le romancier Nick Hornby qui s'est chargé d'adapter pour l'écran ce récit à forte teneur autobiographique d'une journaliste londonienne. Le supporter d'Arsenal a su en tirer toute la substantifique moëlle en lui donnant un vrai sens dramatique, apte à convaincre chaque spectateur qu'il est lui-même une jeune fille en fleurs. Ce qui pour certains s'avèrera effectivement éducatif.

Crash-test :

4 mai 2010

Caprice caprin

Les chèvres du Pentagone de Grant Heslov.

Les chèvres du Pentagone de Grant Heslov.

Inactivité paranormale. Un journaliste raté d'un petit journal minable se précipite en Irak au lendemain de l'invasion américaine dans l'espoir d'épater et reconquérir sa femme qui vient de le plaquer. Il se lie avec un curieux représentant qui s'avère être ancien militaire mais aussi medium mythomane, qui va l'aider à échouer brillamment dans son entreprise. Encore un décevant four dans lequel George Clooney est allé se fourvoyer, et il n'est pas le seul malheureusement, puisqu'on trouve aussi au générique Ewan McGregor, Jeff Bridges ou Kevin Spacey. Encore un sujet prometteur, l'utilisation de mediums et parapsychiques plus ou moins fumeux par l'armée américaine, ruiné par un scénario d'une déconcertante vacuité. Encore un film beaucoup moins bien réussi que la bande-annonce qui l'avait précédé. Encore ce vilain petit canard cinématographique : une comédie pas drôle.

Encore un décevant four dans lequel George Clooney est allé se fourvoyer, et il n'est pas le seul malheureusement, puisqu'on trouve aussi au générique Ewan McGregor, Jeff Bridges ou Kevin Spacey. Encore un sujet prometteur, l'utilisation de mediums et parapsychiques plus ou moins fumeux par l'armée américaine, ruiné par un scénario d'une déconcertante vacuité. Encore un film beaucoup moins bien réussi que la bande-annonce qui l'avait précédé. Encore ce vilain petit canard cinématographique : une comédie pas drôle.

Le film suit deux temporalités parallèles, celle, contemporaine de l'aventure du journaliste et de son compère dingo en Irak, et celle, à coups de flashbacks, de l'histoire des hommes qui furent employés par l'armée américaine pour leur supposés pouvoirs paranormaux, se faisant fort de foudroyer, littéralement, une chèvre du regard. Malheureusement, mal liées par une voix-off envahissante, les deux époques ne se répondent ni ne se complètent guère, l'une ne racontant pas grand chose pendant que rien ou presque ne se passe dans l'autre.

On aura vu des documentaires sur la manufacture de fromages de chèvre en Ardèche plus hypnotiques et plus troublants. Voire plus drôles.

Crash-test :