Le gouvernemant du Canada est à la recherche d'un logo pour les 150 ans du pays. Ils ont retenu pour ce faire quelques projets parfaitement ridicules dans le genre désespérément américain du nord. Un site de design a rebondi sur l'affaire pour proposer son propre concours. Quel dommage qu'il n'aient pas fait appel au Studio Hobopok qui détenait la formule gagnante

18 décembre 2013

Ô Canada

16 décembre 2013

Les Indes galantes

The Lunchbox de Ritesh Batra.

The Lunchbox de Ritesh Batra.

Nourritures terrestres. A son bureau à Bombay, un comptable renfrogné reçoit par erreur la gamelle qu'une jeune femme a cuisinée pour son mari. L'homme et la femme vont entreprendre impromptu une correspondance intime par le biais de ce transport quotidien de nourriture, faisant de cette gamelle, alternativement pleine puis vide, le véhicule de leurs aspirations respectives.

Le film s'appuie sur un système de transport complexe et efficace, apparemment propre à Bombay, qui permet de livrer chaque midi une gamelle chaude cuisinée par leur famille aux travailleurs des bureaux, selon les règles de leur caste respective. Le système est tellement infaillible qu'il sert de modèle d'étude aux étudiants de Harvard. Batra imagine l'impossible erreur de livraison et en fait le point de départ d'un dialogue improbable entre une jeune femme frustrée et un vieil homme aigri. Par petites touches, sous les allures trompeuses d'un quotidien routinier et sans aspérités, le film conduit à des réflexions de plus en plus profondes sur le temps qui passe, les causes du désespoir, le sens du bonheur, le tout contenu dans les casiers métalliques à étages contenant chapatis, basmati et curry.

Le film s'appuie sur un système de transport complexe et efficace, apparemment propre à Bombay, qui permet de livrer chaque midi une gamelle chaude cuisinée par leur famille aux travailleurs des bureaux, selon les règles de leur caste respective. Le système est tellement infaillible qu'il sert de modèle d'étude aux étudiants de Harvard. Batra imagine l'impossible erreur de livraison et en fait le point de départ d'un dialogue improbable entre une jeune femme frustrée et un vieil homme aigri. Par petites touches, sous les allures trompeuses d'un quotidien routinier et sans aspérités, le film conduit à des réflexions de plus en plus profondes sur le temps qui passe, les causes du désespoir, le sens du bonheur, le tout contenu dans les casiers métalliques à étages contenant chapatis, basmati et curry.

La mise en scène fluide et transparente évite pourtant de se prendre au sérieux et saupoudre assez généreusement des moments d'humour à froid qui contrastent habilement avec l'ambition inavouée du sujet. C'est une forme de maestria discrète qui amalgame ainsi gravité et légèreté, superficialité et profondeur, tristesse et gaieté, et donne à ce film pourtant intrinsèquement indien une valeur universelle apte à parler à tous les spectateurs du monde entier. Et le scénario a surtout l'intelligence de ne pas résoudre l'intrigue qu'il a pris soin de nouer, laissant ainsi le spectateur en suspens se faire son propre avis sur la fin de son film.

On sait surtout gré à Batra d'avoir, même s'il se base justement sur un particularisme local, évité tout folklorisme misérabiliste ou pittoresque sur la vie à Bombay. Voilà qui renvoie à nouveau durement au point de vue condescendant de Danny Boyle sur l'Inde, que notre rédaction n'a toujours pas digéré.

Crash-test :

10 décembre 2013

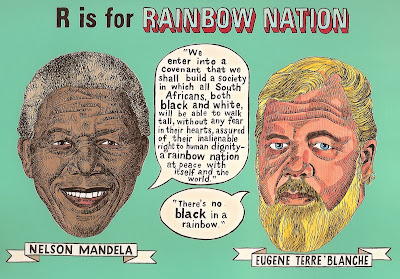

Ebony and Ivory

Avec la mort, pas tout à fait inattendue, de Nelson Mandela, le monde a à nouveau tourné son attention vers l'Afrique du Sud comme jamais depuis la coupe du monde de football 2010. Un armée de journalistes s'est abattue sur le pays, prompts à répéter en boucle les mêmes âneries, infichus de passer le nez par la fenêtre de leur hôtel pour tenter de comprendre où ils sont et ce qu'il s'y passe, perpétuant des clichés tenant lieu d'analyse, hors d'âge et surtout hors de propos, et, pis encore, lisant la situation sociale et politique à travers des concepts étrangers au pays, tel celui très étasunien de communauté.

Avec la mort, pas tout à fait inattendue, de Nelson Mandela, le monde a à nouveau tourné son attention vers l'Afrique du Sud comme jamais depuis la coupe du monde de football 2010. Un armée de journalistes s'est abattue sur le pays, prompts à répéter en boucle les mêmes âneries, infichus de passer le nez par la fenêtre de leur hôtel pour tenter de comprendre où ils sont et ce qu'il s'y passe, perpétuant des clichés tenant lieu d'analyse, hors d'âge et surtout hors de propos, et, pis encore, lisant la situation sociale et politique à travers des concepts étrangers au pays, tel celui très étasunien de communauté.

Non il n'y a pas en Afrique du Sud de "communauté noire" au sens où on peut l'entendre aux Etats-Unis, et ce pour deux raisons au moins. La première c'est qu'il ne peut y avoir de communauté sans langue commune. Or les Noirs d'Afrique du Sud parlent une quinzaine de langues différentes, et même si certaines sont proches, cela traduit surtout une diversité de cultures, d'histoires, et de foyers territoriaux peu compatibles avec l'idée de communauté. La deuxième c'est que à plusieurs reprises dans l'histoire, et dernièrement lors des années 80 et 90, les Zoulous se sont opposés armes à la main (un petit peu aidés il est vrai par le pouvoir blanc) aux autres nations noires, Sothos, Xhosas et autres. Voilà pour la communauté.

L'idée de division sociale sur des bases raciales et communautaires était le principe même de l'apartheid. La nouvelle Afrique du Sud démocratique, inspirée par Nelson Mandela, a précisément pris grand soin de tirer un trait sur toutes ces notions racialistes, en se voulant une république unitaire non-raciale, et non pas multiraciale. Nuance. Ce pays a manqué crever du racisme et du racialisme, et il s'est trouvé des gens avec suffisamment de hauteur de vue pour identifier le mal et vouloir éviter qu'il ne perdure sous d'autres formes.

|

| Alphabet of Democracy par Anton Kannemeyer. |

Non Soweto n'est pas un ghetto. Le ghetto, "la forge" en vieux vénitien, était le quartier où étaient consignés les Juifs de Venise. Par extension, le mot en est venu à désigner un endroit où une minorité est enfermée par une majorité. C'est exactement le contraire qui s'est produit en Afrique du Sud, à Soweto et dans les autres townships, où la majorité (noire) était enfermée par la minorité (blanche) !

Non tous les Blancs ne sont pas des Afrikaners. Ces derniers constituent environ une grosse moitié des Blancs du pays, les autres étant anglophones, certains avec encore un passeport britannique hérité des années de colonisation... sans compter une tripotée de lusophones repliés des colonies portugaises et même une exotique petite communauté germanophone dans le Natal.

Non les Afrikaners ne parlent pas l'afrikaner, il parlent l'afrikaans. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque l'afrikaans, seule langue indo-européenne née en Afrique, est aussi la langue maternelle de la majorité des métis du pays. Aujourd'hui en Afrique du Sud, les Afrikaners ne composent plus la majorité des locuteurs afrikaans. C'est d'ailleurs assez ironique, car la langue afrikaans avait été érigée en symbole de la nation afrikaner : un monument très rigolo lui est même dédié à Paarl, une sorte de phallus assiégé par des ovaires...

A l'écoute des médias, on reste pantois devant autant d'approximations coupables : au lieu de garder yeux et oreilles ouverts pour appréhender une réalité, les journalistes présents en Afrique du Sud préfèrent la présenter déformée, tordue, biaisée de façon à ce qu'elle colle à des schémas préétablis, importés, simplifiés au point de devenir erronés. Voilà qui méritait bien quelques bons coups de sjambok.

7 décembre 2013

Il était une fois dans l'océan Indien...

Légendes créoles, collectif.

Légendes créoles, collectif.

Le Cri du Margouillat a beau être un défunt, quoique célèbre, magazine de bandes dessinées de la Réunion, il n'en a pas moins bon pied bon œil. Après Marmites créoles paru en 2010, Musiques créoles paru en 2011, le voilà qui publie un nouvel album collectif, sous le label de sa maison d'édition Centre du Monde, affichant ainsi une vitalité que peuvent lui envier bien des trépassés encore assoupis outre-tombe.

|

| Téhem. |

|

| Hobopok. |

|

| Darsh. |

29 novembre 2013

Grand-prix de la Réunion

C'est hier soir qu'a été annoncé le nom du lauréat du grand prix de la Ville de Saint-Denis : Thierry Maunier, alias Téhem, créateur du mondialement célèbre (à la Réunion) Ti-Burce, mais aussi de Malika Secouss, de Zap collège, de Lovely Planet, ou encore de l'épatant Quartier Western. L'avis unanime des commentateurs : ça n'est que justice.

Téhem fête son prix en occupant aujourd'hui la une du JIR (le Journal de l'île de la Réunion), édition abondamment illustrée par les dessinateurs présents au festival Cyclone BD, avec ce ravissant dessin.

Comme un ouragan

Ne reculant devant aucun sacrifice, toute la rédaction de votre cyber gazette favorite sera délocalisée pour tout le week-end à Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, afin d'apporter sa pierre à l'édition 2013 du festival Cyclone BD où est invité notre rédacteur en chef Hobopok.

21 novembre 2013

Le joli petit Kanyar

Kanyar numéro 2.

Kanyar numéro 2.

On avait salué ici la sortie du premier numéro de cette audacieuse nouvelle revue littéraire, qui a un pied sur l'île de la Réunion et un autre dans le reste du monde, l'heure est venue de saluer la ponctualité avec laquelle son fondateur André Pangrani met à la disposition de ses lecteurs et abonnés le second numéro, qui ne le cède en rien à son prédécesseur en ce qui concerne la qualité et l'exigence des textes présentés.

C'est l'artiste sud-africain Conrad Botes qui s'est cette fois chargé d'illustrer la couverture, tandis qu'on peut lire les proses d'Olivier Appollodorus, Pierre-Louis Rivière, Emmanuel Gédouin, Marie Martinez, André Pangrani, Nicolas Deleau, Emmanuel Genvrin, Pilar Adón, Xavier Marotte, Antoine Mérieau, Marie-Jeanne Bourdon, Matthieu Périssé, Cécile Antoir et Jean-Christophe Dalléry. Ce dernier, un jeune auteur qui fait là ses premiers pas dans la littérature de fiction, s'est livré à une fantaisie tropicale à la fois guerrière, sportive et gastronomique qui régalera les plus fins palais.

On s'amusera de noter que la mort semble être le fil conducteur de ce florilège puisque, sans que les auteurs se soient le moins du monde concertés ni entendus, un certain nombre de cadavres jonchent les pages de leurs nouvelles. Quel lecteur aura le bon goût d'en faire un décompte exact ?

Cette indispensable revue de 212 pages, remarquablement maquettée au demeurant, peut être réclamée dans les bonnes librairies, exigée avec véhémence dans les mauvaises, ou commandée en ligne pour le prix risible de 19 €. Et dire que c'est bientôt Noël...

13 novembre 2013

Impair espace

Gravity d'Alfonso Cuarón.

Gravity d'Alfonso Cuarón.

Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Pris sous une pluie de débris de satellites, l'équipage d'une navette spatiale en orbite autour de la Terre est décimé et son véhicule mis hors d'usage. Les deux seuls survivants vont devoir puiser dans leurs ultimes ressources pour espérer rejoindre le plancher des vaches.

C'est peu dire que ce film aux images virtuoses est spectaculaire : augmenté du rendu en relief (dit 3D), il se classe d'emblée parmi les meilleurs films jamais réalisés sur l'aventure spatiale. Cuarón, au-delà des performances formelles de son film, parvient à faire ressentir, fait notoire rapporté par tous les visiteurs de l'espace, la fascination métaphysique que déclenche immanquablement la contemplation de l'astre terrestre. Et si le récit fait une belle place à la science, c'est à peine si c'est une fiction, tant les événements décrits, pris individuellement, sont tous absolument vraisemblables. Seule leur concomitance est un défi aux lois de la statistique.

C'est peu dire que ce film aux images virtuoses est spectaculaire : augmenté du rendu en relief (dit 3D), il se classe d'emblée parmi les meilleurs films jamais réalisés sur l'aventure spatiale. Cuarón, au-delà des performances formelles de son film, parvient à faire ressentir, fait notoire rapporté par tous les visiteurs de l'espace, la fascination métaphysique que déclenche immanquablement la contemplation de l'astre terrestre. Et si le récit fait une belle place à la science, c'est à peine si c'est une fiction, tant les événements décrits, pris individuellement, sont tous absolument vraisemblables. Seule leur concomitance est un défi aux lois de la statistique.

Cuarón frappe donc fort, avec cet aperçu hyper réaliste des conditions d'une virée dans l'espace proche. Notamment, contrairement à tous les tonitruants westerns intersidéraux où les explosions tiennent lieu de mise en scène, il restitue le silence qui règne à ces altitudes, faute, comme le savent les savants, d'air pour porter les ondes sonores. Et le seul son diégétique entendu dans le film est celui des intercoms qui permettent aux astronautes de communiquer entre eux ou avec la Terre. Pas de son, pas de flamme, juste le vide.

Enfin pas tout à fait, malheureusement, car c'est à cause de sa musique que ce film brillant manque de peu sa cinquième étoile à notre crash-test. En orbite basse, la partition de Steven Price, trop présente, paraît souvent lourdingue, un comble en apesanteur.

Crash-test :

11 novembre 2013

Un continent de dessins

Dictionnaire de la bande dessinée d'Afrique francophone de Christophe Cassiau-Haurie (illustré par Jason Kibiswa).

Dictionnaire de la bande dessinée d'Afrique francophone de Christophe Cassiau-Haurie (illustré par Jason Kibiswa).

Dans ce numéro double de la revue Africultures, Christophe Cassiau-Haurie, éminent spécialiste de la spécialité, lève le voile sur un monde comme ignoré, presque oublié, celui de la bande dessinée d'Afrique, un art qu'on sait en mal de reconnaissance, malgré les méritoires efforts de quelques éditeurs, dont bien sûr L'Harmattan, et qu'on découvre ici vivant, vibrant, et aux racines profondes.

|

| Mongo Sisé pour BédéAfrique |

|

| Gilbert Rakotosolofo pour Navajo |

|

| Bernard Dufossé pour Kouakou |

|

| John Koutoukou par Benjamin Kouadio. |

5 novembre 2013

Au train où vont les choses

Snowpiercer de Bong Joon-ho.

Snowpiercer de Bong Joon-ho.

Association d'usagers en colère. Après que l'humanité a malencontreusement déclenché une apocalyptique nouvelle ère glaciaire, les ultimes survivants tentent de se réchauffer à bord d'un train qui fait le tour du monde. Mais les prolos de la voiture de queue, qui aimeraient bien prendre la place des nantis en tête de convoi et dire son fait au conducteur, complotent puis déclenchent une révolution qui s'avèrera plus sanglante et moins futée que prévu (un peu comme toutes les révolutions).

On voit bien ce qui a plu à Bong (dont on a déjà vanté le talent ici) dans ce sujet tiré d'une BD française de Lob et Rochette : une métaphore politique, pas démesurément subtile a priori, où les classes sociales se retrouvent, au sens propre, compartimentées à bord d'un train et vont se confronter durement à l'ordre des choses et à leur propre condition humaine, tous deux à la fois cause et conséquence l'un de l'autre. Autant dire que les personnages ne sont pas sorti de l'auberge (ou plus ferroviairement de la voiture-bar).

On voit bien ce qui a plu à Bong (dont on a déjà vanté le talent ici) dans ce sujet tiré d'une BD française de Lob et Rochette : une métaphore politique, pas démesurément subtile a priori, où les classes sociales se retrouvent, au sens propre, compartimentées à bord d'un train et vont se confronter durement à l'ordre des choses et à leur propre condition humaine, tous deux à la fois cause et conséquence l'un de l'autre. Autant dire que les personnages ne sont pas sorti de l'auberge (ou plus ferroviairement de la voiture-bar).

Bien souvent dans les adaptations de BD sur grand écran, le passage aux prises de vues réelles tend à alourdir ce qui lévite sur le papier entre les cases d'une bande dessinée. Mais Bong sublime les contraintes et les pesanteurs du postulat grâce à une mise en scène haletante, un parfait contrôle esthétique, bien servi par des effets spéciaux à leur juste place, une ironie mordante et une cruauté sans merci pour ses personnages.

Il faut reconnaître – le calembour s'impose, aussi mauvais soit-il – que le film est mené à un train d'enfer. Heureusement, le scénario ménage une porte de sortie vers l'inconnu qui permet enfin aux rescapés sur l'écran (et aux spectateurs dans la salle) de respirer un peu après deux heures d'huis clos. Terminus, tout le monde descend.

Crash-test :