Versailles de Pierre Schoeller.

Versailles de Pierre Schoeller.

Cinéma socio-lacrymal. Un pauvre môme SDF abandonné par sa mère SDF est recueilli par un pauvre SDF qui campe à la fraîche dans le parc du château de Versailles et qui l'abandonne à son tour après l'avoir reconnu. C'est les Misérables de Zola ! On en conclut que la vie de SDF n'est décidément pas drôle tous les jours, et c'est pour arriver à ce constat d'une navrante banalité que Pierre Schoeller nous inflige cette indigeste litanie de plans interminables dans lesquels il ne se passe strictement rien, seulement entrelardés de gros plans sur les grands yeux écarquillés du gamin, censés arracher des larmes aux blogueurs pères de famille les plus endurcis. Oui mais voilà, la ficelle est trop grosse. Et les meilleures intentions du scénariste sont systématiquement minées par le prétentieux hiératisme du réalisateur. Dois-je préciser qu'il s'agit de la même personne ?

On en conclut que la vie de SDF n'est décidément pas drôle tous les jours, et c'est pour arriver à ce constat d'une navrante banalité que Pierre Schoeller nous inflige cette indigeste litanie de plans interminables dans lesquels il ne se passe strictement rien, seulement entrelardés de gros plans sur les grands yeux écarquillés du gamin, censés arracher des larmes aux blogueurs pères de famille les plus endurcis. Oui mais voilà, la ficelle est trop grosse. Et les meilleures intentions du scénariste sont systématiquement minées par le prétentieux hiératisme du réalisateur. Dois-je préciser qu'il s'agit de la même personne ?

Sans aller chercher jusqu'aux Lumières de la ville de Chaplin, ce qui serait indécent, on peut quand même se souvenir d'Une époque formidable de Jugnot qui traitait ce sujet délicat des SDF avec davantage d'à propos, et en plus avec le sourire. Mais comme dirait Guillaume Depardieu, qui à ma grande surprise joue ici un peu comme une savate, ça nous fait une belle jambe.

Crash-test :

16 août 2008

L'hère de rien

14 août 2008

Because the Knight

The Dark Knight de Christopher Nolan.

The Dark Knight de Christopher Nolan.

Film de cape et d'épais. Bruce Wayne aka Batman n'en peut plus de se faire pourrir la vie par ces crétins de citoyens de Gotham, et refilerait bien le boulot au fringant tout nouveau procureur incorruptible qui lui a piqué sa gonzesse. Mais à force de vilaines vilénies le Joker va finir par retourner l'incorruptible procureur qui a piqué la gonzesse de Batman, et lui arranger la face à sa manière. Batman doit retourner au charbon. Réflexions à deux balles sur les limites du bien et du mal, modèles de mobylettes inédits, sauts de l'ange, récupération in-extrémis de gonzesse défenestrée, pliages de voitures, mythologie de pacotille. Pour super amateurs du genre super héros. Et je n'en suis pas. Je suis allé voir ça en espérant être surpris. Agréablement de préférence. C'est raté. Les super héros m'emmerdent un peu déjà sur papier, il s'avère que ça ne s'arrange guère sur pellicule. Le scénario est trop touffu, même pour les deux heures et demie de film. On dirait un peu ma femme essayant de faire tenir le contenu de son armoire dans une petite valise pour partir en voyage. On sait plus si le film est l'histoire de Bruce Wayne/Batman ou du policier Gordon, ou du procureur Harvey Dent ou du méchant Joker. Difficile de distinguer une morale, et pour une fois je ne suis pas sûr que ce soit une qualité. Côté réalisation, les scènes d'action sont réglementairement spectaculaires, mais on pourrait les transposer telles quelles dans n'importe quel film de Vin Diesel ou un James Bond, et les scènes à prétention psychologique sont trop archétypiques pour emporter l'adhésion.

Et je n'en suis pas. Je suis allé voir ça en espérant être surpris. Agréablement de préférence. C'est raté. Les super héros m'emmerdent un peu déjà sur papier, il s'avère que ça ne s'arrange guère sur pellicule. Le scénario est trop touffu, même pour les deux heures et demie de film. On dirait un peu ma femme essayant de faire tenir le contenu de son armoire dans une petite valise pour partir en voyage. On sait plus si le film est l'histoire de Bruce Wayne/Batman ou du policier Gordon, ou du procureur Harvey Dent ou du méchant Joker. Difficile de distinguer une morale, et pour une fois je ne suis pas sûr que ce soit une qualité. Côté réalisation, les scènes d'action sont réglementairement spectaculaires, mais on pourrait les transposer telles quelles dans n'importe quel film de Vin Diesel ou un James Bond, et les scènes à prétention psychologique sont trop archétypiques pour emporter l'adhésion.

Sauvons l'interprétation avec Christian Bale en Batman glacial et sophistiqué. Gary Oldman en policier matois. Et le malheureux Heath Ledger dont l'étonnnante composition du Joker sera la dernière apparition à l'écran. L'ami des moutons est mort cette année d'une overdose de médicaments ressemblant comme deux gouttes de bourbon à un suicide. Et on sait désormais pourquoi Michael Caine n'était pas dans Braquage à l'anglaise : il était trop occupé à faire ici le valet de pied de Bruce tout-puissant (et d'ailleurs j'oubliais presque Morgan Freeman).

Crash-test :

11 août 2008

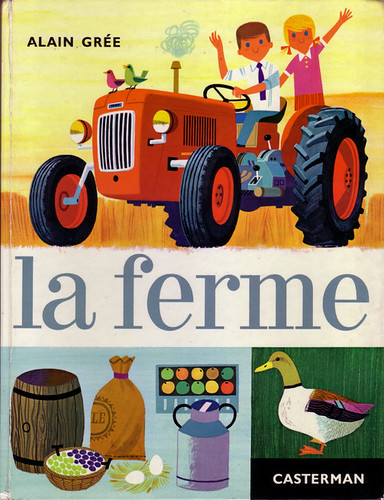

Grée à gré

![]() Profitons de la touffeur de l'été pour tremper une petite madeleine dans notre thé Bois Chéri à la vanille additionné de cardamome. Parmi les illustrateurs de notre enfance, une place de choix revient à Alain Grée, sans doute un enfant caché de Mary Blair, dût-ce défriser certains lecteurs spécialistes de la spécialité et adversaires déclarés de la simplification graphique.

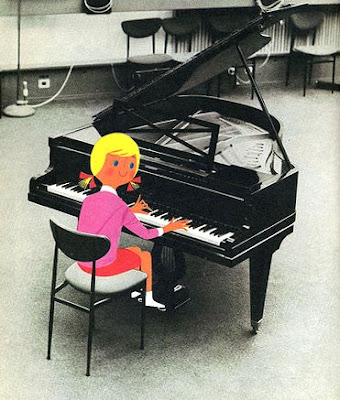

Profitons de la touffeur de l'été pour tremper une petite madeleine dans notre thé Bois Chéri à la vanille additionné de cardamome. Parmi les illustrateurs de notre enfance, une place de choix revient à Alain Grée, sans doute un enfant caché de Mary Blair, dût-ce défriser certains lecteurs spécialistes de la spécialité et adversaires déclarés de la simplification graphique. Illustrateur industrieux, Alain Grée a associé son nom à pas mal de travaux et de publications, mais son chef d'œuvre restera certainement la série éducative Achille et Bergamote, qu'il a poursuivie entre 1962 et 1983 dans la collection Cadet-Rama chez Casterman. Grâce à lui, les petits garçons (et les petites filles), nés par exemple en 1966, ont pu tout apprendre sur la ville, les automobiles, les océans, les navires, la télévision, l'espace, etc... La série perdit un peu de sa force vers la fin quand l'éditeur trouva malin d'insérer de plus en plus de photographies dans la maquette des pages. Le côté didactique l'emporta alors tristement sur la poésie des dessins. Et j'imagine très bien la couleuvre à avaler pour le malheureux Alain Grée : "Ecoute, coco, tes dessins sont supers, mais alors vraiment supers, mais on va mettre des photos à la place." Contresens d'autant plus idiot que les descriptions perdaient en clarté ce qu'elles gagnaient en réalisme.

Illustrateur industrieux, Alain Grée a associé son nom à pas mal de travaux et de publications, mais son chef d'œuvre restera certainement la série éducative Achille et Bergamote, qu'il a poursuivie entre 1962 et 1983 dans la collection Cadet-Rama chez Casterman. Grâce à lui, les petits garçons (et les petites filles), nés par exemple en 1966, ont pu tout apprendre sur la ville, les automobiles, les océans, les navires, la télévision, l'espace, etc... La série perdit un peu de sa force vers la fin quand l'éditeur trouva malin d'insérer de plus en plus de photographies dans la maquette des pages. Le côté didactique l'emporta alors tristement sur la poésie des dessins. Et j'imagine très bien la couleuvre à avaler pour le malheureux Alain Grée : "Ecoute, coco, tes dessins sont supers, mais alors vraiment supers, mais on va mettre des photos à la place." Contresens d'autant plus idiot que les descriptions perdaient en clarté ce qu'elles gagnaient en réalisme.

Pour parler de son style, j'ai mentionné Mary Blair, et c'est vrai qu'il en a la fraîcheur, la limpidité, et sans doute un peu aussi l'éclatante palette. Un peu davantage de raideur par contre, tout droit sortie des années 60, épousant à merveille le design de nos cuisines en formica sur les tables desquelles on feuilletait ces livres à l'heure du goûter.

Davantage d'informations et d'illustrations sur son site officiel curieusement en anglais ou japonais.

10 août 2008

Les chums préfèrent les blondes

Les 3 p'tits cochons de Patrick Huard.

Les 3 p'tits cochons de Patrick Huard.

Conte québécois pour adultes. Trois frères se retrouvent autour de leur mère mourante. Bilan. Crise de la quarantaine. La vie, l'amour, la mort, tromperies, coucheries, amantes dans le placard, portes qui claquent. Rien de bien nouveau. Et au total, beaucoup de conformisme, si ce n'est même de moralisme, que masquent mal quelques scènes de sexe et pas mal de blasphème langagier à la sauce québécoise, ciboire de crisse ! A ce dernier détail près, le film pourrait presque recevoir la bénédiction de l'Office catholique des familles de l'évêché de Montréal. Bref, si c'était un film français, ce serait encore un de ces fameux films "drôles et tendres à la fois" qui finissent par me donner des haut-le-cœur. Et pas juste à cause du popcorn. C'est la première réalisation de l'acteur Patrick Huard, et si il y a quelques bonnes idées de mise en scène, les mauvaises sont tout aussi nombreuses, sans compter des placements de caméra hasardeux, des maladresses visuelles, une photo un peu cheap, et surtout un montage un peu trop long.

C'est la première réalisation de l'acteur Patrick Huard, et si il y a quelques bonnes idées de mise en scène, les mauvaises sont tout aussi nombreuses, sans compter des placements de caméra hasardeux, des maladresses visuelles, une photo un peu cheap, et surtout un montage un peu trop long.

Et curieusement le film est sauvé du naufrage par deux choses toutes bêtes, la première incluse dans la seconde : l'humour, parce qu'il y a quelques moments vraiment drôles, et surtout cette langue et cet accent québécois dont l'exotisme fait passer bien des niaiseries (à noter que la VO québécoise est partiellement sous-titrée en... français). Ainsi doit-il être possible de voir le film avec l'indulgence des cousins européens, en se laissant bercer par la simple musique de ces chums aux prises avec leurs blondes.

Crash-test :

9 août 2008

Du riz et des jeux

Alors voilà, c'est parti pour quinze jours de Jeux olympiques. Il fallait bien que ça finisse par arriver, depuis le temps qu'on nous rebat les oreilles avec la Chine ceci, la Chine celà. Et le Tibet. Et les droits de l'homme. Ben maintenant, je crois que c'est trop tard, hein, on va pas tout décommander.

Alors voilà, c'est parti pour quinze jours de Jeux olympiques. Il fallait bien que ça finisse par arriver, depuis le temps qu'on nous rebat les oreilles avec la Chine ceci, la Chine celà. Et le Tibet. Et les droits de l'homme. Ben maintenant, je crois que c'est trop tard, hein, on va pas tout décommander.

Il faut donc avoir une pensée pour tous ceux qui du fond de leurs confortables rédactions parisiennes, ou pour d'autres même depuis le zinc du Balto, réclamaient à cor et à cris un boycott, ne se résolvant qu'à contrecœur à sacrifier sur l'autel de la vertu quatre ans de la vie d'athlètes dont la carrière au plus haut niveau est souvent brève. Les droits de l'homme certes. Et il n'y a rien à retirer au travail effectué par des organisations telles que Reporters sans frontières ou Amnesty International, qui remplissent parfaitement leur mission d'éveil des consciences et de rappel des faits. RSF est encore bien jeune, mais on entendait déjà la voix d'Amnesty en 1978 lors de la Coupe du monde de foot en Argentine, ou en 1980, lors des JO de Moscou.

Et justement, on peut être tenté d'observer le parallèle avec Moscou en 1980. Boycott de la plupart des nations occidentales, emboîtant le pas aux Etats-Unis, à l'exception notable de la France, d'ailleurs. Mais il ne s'agissait pas de protester contre la nature inhumaine et oppressive du régime soviétique, connue et dénoncée de longue date, mais de réagir à un fait bien précis : l'invasion de l'Afghanistan fin 1979. Malgré la répression particulièrement soignée du printemps dernier au Tibet et dans les provinces voisines, rien de très nouveau en vérité cette année en Chine, la situation, quoique déplorable, était bien connue depuis bien longtemps, notamment en 2001 lorsque le Comité international olympique a attribué les jeux à Pékin.

Et quand on pense droits de l'homme, on pense toujours laogai (version locale du goulag), dissidents, censure, contrôle politique, peine de mort, toutes choses évidemment choquantes pour tous démocrates, occidentaux ou autres. Mais curieusement, les mêmes, dans les rédactions, dans les bistrots, paraissent un peu moins moins choqués des conditions de travail, proches de d'esclavage, des millions de travailleurs, bien souvent des travailleuses, qui font tourner l'atelier du monde, dans ce paradis socialiste où les syndicats sont interdits. Une partie des bas coûts de nos produits de consommation courante est directement le fruit de cette dictature abhorrée qui piétine les droits de l'homme. Qui entend-on réclamer le boycott de H&M, Zara, Go Sport, Ikea, Mattel, Berchet, etc... ? Evidemment, le pouvoir chinois en fait des tonnes, espérant profiter de cette vitrine inégalée pour toiser le reste du monde. Il fallait voir (je ne l'ai pas vraiment vue) cette cérémonie d'ouverture grandiose, tout à fait dans la tradition qui consiste à faire toujours plus et mieux que la fois d'avant. Et quand il s'agit de manifestations de masse, les Chinois, avec davantage de modernité que les désuets et fauchés Nord-Coréens, savent discipliner leurs troupes. C'est l'avantage de la dictature.

Evidemment, le pouvoir chinois en fait des tonnes, espérant profiter de cette vitrine inégalée pour toiser le reste du monde. Il fallait voir (je ne l'ai pas vraiment vue) cette cérémonie d'ouverture grandiose, tout à fait dans la tradition qui consiste à faire toujours plus et mieux que la fois d'avant. Et quand il s'agit de manifestations de masse, les Chinois, avec davantage de modernité que les désuets et fauchés Nord-Coréens, savent discipliner leurs troupes. C'est l'avantage de la dictature.

Même s'il est toujours permis de regretter ces jeux de Pékin, il faut reconnaître que ça avait de la gueule, cette luxueuse affirmation de puissance un peu en forme de doigt d'honneur. Et ça avait de la gueule ces 204 délégations sportives qui défilaient bêtement heureuses devant l'humanité rassemblée devant le téléviseur.

Je sais pas si les Russes et les Géorgiens se sont retrouvés à la buvette après, mais on sentait bien que s'étalaient là malgré eux des valeurs d'universalisme qui dépassent peut-être la courte vue des dirigeants chinois. La Chine n'est guère plus démocratique que ne l'étaient l'URSS en 1980, l'Allemagne de 1936. Même les Etats-Unis ségrégationnistes de 1904 à Saint-Louis ou 1932 à Los Angeles ne rentreraient pas dans les clous selon les normes actuelles. Les choses changent, elles changeront en Chine, ce n'est qu'affaire de temps. Et il est encore trop tôt pour dire si ces jeux auront été un bien ou un mal.

7 août 2008

La faculté d'écrire

Tout le monde connaît le plus beau pays du monde (l'Auvergne), tout le monde connaît le plus ancien métier du monde (ah, zut, là j'ai un trou, ça me reviendra), mais qui connaît le plus beau métier du monde ? Dresseur d'ours.

C'est donc avec humilité qu'une jeune médecin généraliste a dû constater que le métier qu'elle exerçait ne pouvait être que le deuxième plus beau métier du monde, Juste Après Dresseuse D'Ours. J-A-D-D-O : Jaddo, c'est le nom de son blog. Je mets les points sur les "i" pour les mal-comprenants, mais un mystère dissipé, ça soulage toujours, surtout quand il est capillotracté à ce point. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ?

Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ?

(Photo non contractuelle)

Et qu'est-ce qui me prend tout d'un coup, sans espoir de rétribution ni même d'abattement sur le prix de la consultation, de faire la pub d'un blog médical ? Ah ha ! Eh bien (roulements de tambours...) c'est qu'à la surprise générale (redoublement de roulements de tambours...) ce blog est super bien écrit, et que les bonnes lectures ne sont pas si courantes sur le net.

Et pour une fois, pas besoin d'être diplômé en pharmacie pour déchiffer ce qu'a écrit votre bon docteur, car miracle, tout est écrit à l'ordinateur ! Mais trêve de plaisanterie. Jaddo s'avère presque être un blog littéraire autant qu'un blog médical. Dans une langue toute simple et sans artifice, on y trouve une vision de la médecine de ville très réaliste, très drôle, doublée d'une introspection sans complaisance, qui laisse à penser que l'auteure incline davantage du côté de Martin Winckler et de sa Maladie de Sachs que du Knock de Jules Romains. Je serais éditeur, je signerais vite fait le prochain best-seller.

Pour finir, un coup d'œil par le trou de la serrure de la porte du cabinet :

- Et à part ça, tout va bien, vous n’avez rien à signaler ?

- Non non, tout va bien.

- Pas de problèmes pour uriner ?

- Non docteur, ça va très bien.

- Vous urinez normalement ?

- Oui oui, sans problème !

- Et les urines sont normales ?

- Oh bah oui…

- Et elles sont de quelle couleur ?

- Ah, bah rouge vif, rouge porto, ça dépend…

6 août 2008

Numéro complémentaire

The Number 73304-23-4153-6-96-8 de Thomas Ott.

The Number 73304-23-4153-6-96-8 de Thomas Ott.

Zep n'est pas le seul nom de la BD suisse, il faut aussi compter avec Thomas Ott, grand maître zurichois de l'horreur sur carte à gratter. Encore un gars qui ne rechigne pas à l'ouvrage, parce si ses livres se comptent sur les doigts des deux mains, c'est notamment qu'il doit passer un sacré bout de temps à s'échiner sur chaque bon Dieu de dessin.

Ses histoires, inexorablement muettes, souvent courtes, sont toujours un peu horribles : il ne peut pas s'empêcher de dénicher chez l'homme ce qu'il y a de plus vil, et même quand ça démarre mal, tout ne peut ensuite qu'empirer. Autant dire que sa vision assez noire fait bon ménage avec son graphisme de maniaque du clair-obscur.

J'avais eu le plaisir de croiser ce clone helvétique de Tom Waits lors d'un raout chez les Sudafs de Bitterkomix : un grand rocker placide, limite un peu timide, et pas fier pour deux sous, dont la seule coquetterie étaient ses chemises savamment brodées selon des motifs qu'il avait lui-même dessinés. L'affidavit ci-dessous atteste de ma bonne foi (les esprits sagaces auront reconnu une dédicace, pas une chemise).

Si j'ai acheté l'édition américaine, pour des raisons bassement financières, il semblerait que tous ses livres soient désormais co-édités par Fantagraphics aux Etats-Unis, l'Association en France, et Edition Moderne en Suisse.

Avec The Number, Ott donne un récit en longueur centré autour, je vous le donne en mille, d'un numéro, qui va rythmer les pages par ses apparitions graphiques tour à tour bénéfiques puis franchement calamiteuses, avec la mort en guise de ponctuation finale. Je ne sais s'il faut y voir de la facilité, ou au contraire une brillante construction, une apologie ou plutôt une critique ironique de la numérologie, mais en tout cas le livre est diablement efficace. Plusieurs lectures sont recommandées pour mieux apprécier les dessins.

Y a des jours comme ça où on regrette un peu d'avoir choisi un fond de page blanc pour son blog. Trop les boules.

4 août 2008

Mécomptes en banque

Braquage à l'anglaise de Roger Donaldson.

Braquage à l'anglaise de Roger Donaldson.

Casse d'épargne populaire. Mais qu'y a-t-il donc dans les coffres de cette succursale de la Lloyds Bank de Baker Street à Londres pour que les services secrets de sa majesté envoient une bande de demi-sels des faubourgs réaliser le casse du siècle ? Beaucoup d'or et d'argent, et quelques secrets embarrassants pour un caïd de Soho, un activiste de la cause noire, quelques députés polissons et, cerise sur le pudding, la monarchie elle-même... Les braqueurs sont pris dans un double jeu, qui devient vite triple, quadruple, et finissent par s'en sortir en jouant la carte de la police londonienne. L'Australien Roger Donaldson, dont la filmographie ne s'inscrit pas en lettres de feu au firmament du cinéma, avait visiblement en vue de rendre efficace un scénario, brodé à partir d'un fait divers des années 70, qui aurait pu rapidement devenir aussi brumeux qu'un soir d'hiver sur la Tamise. Malgré sa mise en scène un peu plate, rendons lui ce crédit : aucun méandre du récit ne restant inexpliqué, le film remplit parfaitement sa fonction de divertissement, bien servi par ses acteurs dont Jason Statham qui ne fait rien mieux que le truand cockney.

L'Australien Roger Donaldson, dont la filmographie ne s'inscrit pas en lettres de feu au firmament du cinéma, avait visiblement en vue de rendre efficace un scénario, brodé à partir d'un fait divers des années 70, qui aurait pu rapidement devenir aussi brumeux qu'un soir d'hiver sur la Tamise. Malgré sa mise en scène un peu plate, rendons lui ce crédit : aucun méandre du récit ne restant inexpliqué, le film remplit parfaitement sa fonction de divertissement, bien servi par ses acteurs dont Jason Statham qui ne fait rien mieux que le truand cockney.

Mais on aurait pu préférer un peu moins de précision dans l'intrigue, et peut-être un peu plus d'attention prêtée à l'atmosphère de cette Angleterre repue et pré-thatchérienne, empêtrée dans des scandales retentissants mêlant sexe, politique et espionnage.

Enfin et surtout, faire un film de braquage anglais sans Michael Caine, c'est une faute de goût absolue.

Crash-test :

3 août 2008

Plunk funk

Plunk n° 2 de Luc Cromheecke et Laurent Letzer.

Plunk n° 2 de Luc Cromheecke et Laurent Letzer.

J'avoue avoir un train de retard sur ce coup là, vu que l'album date, à en juger par le dépôt légal, de janvier 2007 (soit six mois avant le dépôt légal relevé sur le tome 1...), et plus vraisemblablement, d'après Amazon, de janvier 2008. Mystère et boule de gomme, sac de nœuds, rotatives ensuquées, post-prépublication, bon bref, Dieu reconnaîtra les siens.

Vu que je ne suis pas ni n'ai jamais été lecteur de Spirou, où paraissent les aventures du petit homme rose, c'est bien par hasard que j'étais tombé sur Plunk. Ma première réaction à la vue de la couve était qu'un truc aussi grossièrement dessiné ne pouvait pas être entièrement mauvais. Et effectivement. Bigleux, cliquez pour agrandir.

Bigleux, cliquez pour agrandir. Plunk c'est un petit personnage idiot, puisque coiffé d'un entonnoir vert, qui enchaîne au fil des pages les gags muets (ou quasi), absurdes et désopilants. Un art difficile où se sont illustrés, par ordre alphabétique, des Aragones, Bara, Delisle, j'en passe et des meilleurs, et même l'incroyable Li-An.

Plunk c'est un petit personnage idiot, puisque coiffé d'un entonnoir vert, qui enchaîne au fil des pages les gags muets (ou quasi), absurdes et désopilants. Un art difficile où se sont illustrés, par ordre alphabétique, des Aragones, Bara, Delisle, j'en passe et des meilleurs, et même l'incroyable Li-An.

Plunk peut se lire à deux niveaux, car outre le personnage et ses gags, la BD met aussi en scène ses créateurs, les rêvant en magnats de l'édition, riches à millions, à la tête d'un empire du merchandising avec parcs d'attractions et blockbusters. Si la critique est destinée au jeune public, je me permets de penser que c'est d'autant bien vu. A moins bien sûr que la prophétie ne soit auto-réalisante et que Plunk devienne effectivement le prochain Snoopy. Bigleuses, faites de même.

Bigleuses, faites de même.

Gardez un œil sur Plunk en suivant le Plunkblog, malheureusement un peu écrit en belge, où Cromheecke (ouh punaise comment je vais te copier-coller son nom à celui-là !) publie ses nouvelles planches au fur et à mesure ainsi que plein de petits bonus, gribouillis et autres statuettes en pâte à modeler, un peu tout ce qui lui passe par la tête, sans oublier cette vidéo délicieusement crétine qui à elle seule résume la dérisoire mégalomanie de Plunk.

A lire ici, une interview de Laurent Letzer.

1 août 2008

Robot magique

Wall-E d'Andrew Stanton.

Wall-E d'Andrew Stanton.

L'avenir est pour demain. Et apparemment, il n'est pas très rose : la Terre abandonnée par l'espèce humaine n'est plus qu'une montagne de déchets. Seuls subsistent l'ultime représentant d'une classe de robots-nettoyeurs, Wall-E, et une petite blatte (clin d'œil à Jiminy Cricket). Wall-E continue inlassablement de compacter et ranger les immondices, jusqu'au jour où arrive de l'espace une petite sonde robotisée au nom biblique d'Eve, que les humains en exil ont envoyée rechercher des traces de vie. C'est le coup de foudre. Wall-E suivra la belle robote jusqu'au vaisseau des humains, sauvera ces obèses dégénérés de leurs robots idiots, et donnera une seconde chance à l'humanité en permettant la recolonisation de la Terre. Et aussi l'amour triomphe.

N'allez pas croire pour autant à une niaiserie, car Wall-E est un grand film d'animation, un grand film de science-fiction, et un grand film de cinéma. Le scénario est beaucoup plus subtil et noir que mon résumé sommaire ne le laisse entendre. Et comme dans toute bonne science-fiction, il porte une critique assez virulente de notre société actuelle, de notre mode de vie (américain s'entend) auquel paradoxalement le producteur Disney-Pixar n'est tout de même pas totalement étranger...

Difficile dans une grosse production comme celle-ci, où peu de place peut être laissée à l'improvisation, de donner tout le crédit de la réussite au seul réalisateur : Andrew Stanton avait signé Cars et Nemo, de bons films mais pas des chefs d'œuvre absolus. Stanton semble cette fois s'être trouvé au bon endroit au bon moment dans le planning démentiel d'un studio qui s'efforce de sortir un film par an. Parmi les collaborateurs à distinguer, je citerai plutôt Jeremy Lasky qui a dirigé la photographie (avec l'aide du consultant Roger Deakins) et qui avec des focales longues, des effets de flous, et des mouvements genre caméra à l'épaule, donne à l'image une épaisseur jamais encore vue dans une animation 3D. Et bien sûr Ben Burtt l'ingénieur du son qui a supervisé toute la partie audio. Et alors là il faut tirer son chapeau devant le tour de force, car comme on le sait, il n'est pas de bonne animation sans un bon son, et pour avoir su faire vivre un film aux trois quarts sans dialogue avec une telle intensité, il y a de l'Oscar® dans l'air. Et en plus c'est Ben Burtt qui a lui même enregistré (avec sa voix, je veux dire) les voix du robot principal et de quelques autres, avant de les travailler à la moulinette numérique.

Parmi les collaborateurs à distinguer, je citerai plutôt Jeremy Lasky qui a dirigé la photographie (avec l'aide du consultant Roger Deakins) et qui avec des focales longues, des effets de flous, et des mouvements genre caméra à l'épaule, donne à l'image une épaisseur jamais encore vue dans une animation 3D. Et bien sûr Ben Burtt l'ingénieur du son qui a supervisé toute la partie audio. Et alors là il faut tirer son chapeau devant le tour de force, car comme on le sait, il n'est pas de bonne animation sans un bon son, et pour avoir su faire vivre un film aux trois quarts sans dialogue avec une telle intensité, il y a de l'Oscar® dans l'air. Et en plus c'est Ben Burtt qui a lui même enregistré (avec sa voix, je veux dire) les voix du robot principal et de quelques autres, avant de les travailler à la moulinette numérique.

A noter que Shaun Tan a participé au développement graphique du projet. J'imagine assez bien qu'on lui doit en partie les grandioses décors de gratte-ciel (au pluriel) de détritus qui recouvrent la Terre.

Ce qui est remarquable chez Pixar, pionnier de l'animation 3D, c'est que malgré une suite ininterrompue de perfectionnements visuels, à chaque film de plus en plus époustouflants, la technique n'est jamais considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen de raconter une histoire, laquelle souffre rarement de mièvrerie. Et ici la richesse de textures de l'image générée par ordinateur atteint des degrés de raffinement sans précédent.

Aux début de la 3D, on racontait des histoires de jouets, de robots, ou d'insectes, parce que c'était le plus facile à rendre et à animer : des surfaces lisses et des articulations simples. Curieusement, dans Wall-E, Pixar revient certes à des robots, mais en donnant à voir un luxe de détails et de rendus et d'effets spéciaux et de finesse d'animation, loin de toute idée de facilité, qui confère à l'image une qualité vraiment magique. Les vieux animateurs disneyens Ollie Johnston et Frank Thomas parlaient de leur art comme "l'illusion de la vie". C'est une bonne définition du cinéma en général, d'autant plus troublante quand on affaire à des machines.

Presto, le court métrage d'avant-programme, tradition Pixar, donne le ton : show-business, illusion, magie... parabole de circonstance. A voir en streaming ici.

Crash-test :

![[NCAP+2.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLpuiyj5aOKKMGX92osbBfldX-y_vFBWTguaWlj5Lqa-5uLq0KlKkPQIsoDo8SxujLS513W7_-Eas_S4vrwIn22QVSj5K_w7y4cRGMdc0nFZjjgjH7gLLbn534nuOc_-vUywpm3_jSyb4/s1600/NCAP+2.jpg)