War is Boring de David Axe et Matt Bors.

War is Boring de David Axe et Matt Bors.

La guerre est ennuyeuse, proclame David Axe, un correspondant de guerre passablement déprimé, déphasé, à côté de ses pompes, qui une fois de retour dans la douce quiétude de son coquet chez lui dans son replet et paisible pays, ne supporte pas plus d'une semaine de ne pas entendre les balles siffler autour de lui. Et il repart aussi sec là où il pense avoir le plus de chance d'entendre et de voir cannonades et massacres, au plus fort de la mêlée, où que ça soit dans le monde. Sacrée névrose.

On n'apprend pas grand chose sur la situation politique ou militaire des pays évoqués, Timor oriental, Tchad, Irak, Afghanistan, Somalie, mais le point de vue désabusé du globe-trotter donne une image d'ensemble assez intéressante de ces foyers de guerre qui ne cessent d'apparaître aussi vite que d'autres disparaissent, et surtout de la schizophrénie de la prétendue communauté internationale qui les dénonce d'un côté tout en les entretenant d'un autre.

Axe a confié ses récits au dessinateur Matt Bors qui livre des planches extrêmement claires et efficaces, pour une lecture aussi agréable que pénétrante.

Axe a confié ses récits au dessinateur Matt Bors qui livre des planches extrêmement claires et efficaces, pour une lecture aussi agréable que pénétrante.

Dernier détail amusant, Axe n'est pas envoyé spécial par quelque prestigieux titre de presse, mais un lumpen-pigiste pour des titres de deuxième ou troisième ordre, faisant en réalité payer ses frais de mission par des magazines spécialisés dans le commerce des armes ! Le serpent se mord la queue.

24 septembre 2013

Guerre et ennui

20 septembre 2013

Flop

Tip top de Serge Bozon.

Tip top de Serge Bozon.

Police partout. Après la mort d'un indic, une fine équipe de deux policières de l'IGPN (la police des polices) débarque dans un commissariat de Lille comme un chien dans un jeu de quilles. D'autres morts suspectes s'ensuivent. Et...

Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, François Damiens, et même Samy Naceri : mais que diable allaient-ils faire dans cette galère ? On serait bien en peine de deviner de quoi parle le film, passé l'énoncé des différentes péripéties, dont le trait commun est de manquer singulièrement d'intérêt. La mise en scène est ridicule, les personnages ne sont que de risibles caricatures, et le réalisateur qui semble s'ingénier à vouloir prendre le spectateur à revers ne parvient qu'à l'endormir en sursaut.

Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, François Damiens, et même Samy Naceri : mais que diable allaient-ils faire dans cette galère ? On serait bien en peine de deviner de quoi parle le film, passé l'énoncé des différentes péripéties, dont le trait commun est de manquer singulièrement d'intérêt. La mise en scène est ridicule, les personnages ne sont que de risibles caricatures, et le réalisateur qui semble s'ingénier à vouloir prendre le spectateur à revers ne parvient qu'à l'endormir en sursaut.

Un sérieux candidat au César® du film chiant.

Crash-test :

15 septembre 2013

Karlito's way

Marx de Corinne Maier et Anne Simon.

Marx de Corinne Maier et Anne Simon.

La splendide couverture, de surcroît richement reliée, de cette biographie en bande dessinée n'aura pas manqué d'alpaguer tous les dangereux gauchistes qui, le couteau entre les dents, arpentent les travées des dernières librairies.

Ils auront retrouvé à l'intérieur du livre toutes les promesses de son séduisant emballage, à savoir une bande dessinée aux grandes qualités formelles, avec son dessin simple et redoutablement efficace, sa mise en couleurs percutante et sans fioritures, ses compositions de pages aussi habiles qu'esthétiques, le tout au service d'un récit à connotation évidemment didactique.

Malheureusement, c'est là qu'est l'os, le scénario peine à décoller

au-dessus du niveau de l'anecdote. D'une part, on n'entre guère dans les

fondements de l'analyse marxienne et de la philosophie de l'œuvre, dont

les répercussions, y compris du fait d'interprétations douteuses, ne

sont pourtant pas sans importance, et d'autre part, jamais Karl Marx ne

devient un vrai personnage à part entière, doué de raison, mû par son propre ressort. Au lieu de quoi on le sent simplement suivre consciencieusement la feuille de

route que la scénariste lui a tracée pour arriver, penaud, à l'heure de

sa mort, et voilà c'est fini.

Dans le genre BD historique didactique, on peut préférer les œuvres de l'étasunien

Larry Gonick, dont l'Histoire du monde en bande dessinée (parue entretemps en français chez Vertige Graphic), à la fois

recherchée historiquement, pleine d'humour et débordant de personnages incroyables, reste une ombrageuse référence.

13 septembre 2013

La ligne Clerc

Phil Perfect, l'intégrale de Serge Clerc.

Phil Perfect, l'intégrale de Serge Clerc.

On a pu jadis, en ces colonnes, reprocher au défunt Klaus Nomi de ne pas avoir inventé à lui tout seul les années 80. Pareil reproche ne sera pas adressé à l'auteur de bande dessinée Serge Clerc, qui a forgé à la force du plumier toute la mythologie graphique d'une décennie frénétiquement désinvolte, recherchant dans l'alcool et la pose esthétique un refuge à l'abri des rêves avortés de la génération précédente.

C'est en tout cas ce qu'on pourrait croire, au mépris de toute vraisemblance, en reposant ce lourd opus qui reprend, comme le promet sa couverture, l'intégrale des histoires de Phil Perfect, le héros alcoolique de Serge Clerc, c'est-à-dire pas loin de l'intégralité des dessins du même.

Car, derrière son éternel verre de vodka, Phil Perfect est bien sûr l'alter ego de Clerc, jumeau graphique de Chaland, rénovateur de la ligne claire façon Jijé, jeune contemporain des Ted Benoît, Joost Swarte ou Ever Meulen, pour fouiller dans le même tonneau, et, on l'avait oublié, ligérien émérite venu de Roanne.

Car, derrière son éternel verre de vodka, Phil Perfect est bien sûr l'alter ego de Clerc, jumeau graphique de Chaland, rénovateur de la ligne claire façon Jijé, jeune contemporain des Ted Benoît, Joost Swarte ou Ever Meulen, pour fouiller dans le même tonneau, et, on l'avait oublié, ligérien émérite venu de Roanne.

L'intérêt évident de ce livre est de nous replonger dans une époque révolue, où la bande dessinée rêvait tout haut, transformant le quotidien en film noir, le bistrot du coin en faucon maltais, la gueule de bois en grand sommeil. Style du dessin, style du design des objets et des décors, style des couleurs, style

des lettrages, avec une maîtrise typographique qui foutrait la honte à

plus d'un dessinateur d'aujourd'hui, tout n'est que style sous la plume de Clerc, au point qu'émerveillé on en vient - qui l'eût cru ? - à lui pardonner ses nombreuses approximations orthographiques ou syntaxiques. On regrette seulement les planches plus tardives, où le dessinateur, gagné par la paresse, confie ses lettrages à son ordinateur, avec un résultat qu'on aura la charité de ne pas commenter ici.

Notons enfin que ce très beau, très riche et follement élégant volume fait partie des rééditions intégrales de Dupuis, sous la houlette du directeur artistique Philippe Ghielmetti, qui fait, tant sur le plan de la maquette que sur le plan éditorial, un boulot de première bourre. Lui aussi, c'est un peu Phil Perfect...

12 septembre 2013

Paradis pour tous

Elysium de Neill Blomkamp.

Elysium de Neill Blomkamp.

Fracture sociale. En 2154 à Los Angeles, irradié à l'usine, un prolétaire n'a d'autre choix pour tenter de guérir qu'un voyage spatial de la dernière chance, en rejoignant à ses risques et périls le satellite artificiel où l'oligarchie ultra-riche vit à l'abri des petits tracas terrestres et profite seule des bienfaits d'une médecine de pointe. Grain de sable dans les rouages du système, l'intrus va provoquer une salutaire révolution.

Revoilà Neill Blomkamp, le réalisateur sud-africain de l'épatant District 9, dirigeant cette fois des stars d'Hollywood comme Matt Damon et Jodie Foster. Et nous voici toujours en pleine science-fiction, un film d'action efficace, mené tambour battant, truffé d'effets spéciaux et de robots, avec toujours la même cohérence esthétique, sur une idée de base animée peu ou prou par les mêmes ressorts. On pourrait croire que Blomkamp laboure toujours le même sillon, mais en transposant sa production et le lieu de l'action de l'Afrique du Sud aux Etats-Unis, il a déplacé sa réflexion des questions raciales aux questions sociales, décrivant une dystopie qui n'est évidemment que la projection d'une situation actuelle. Et en critiquant le fossé social qui se creuse du fait d'un capitalisme prédateur et confiscatoire, il tape la conscience étasunienne là où ça fait mal, sur la notion de protection sociale et sanitaire pour tous. Une production grand public animée par une réflexion politique plus subtile qu'elle n'en a l'air : voilà du bon cinéma !

Revoilà Neill Blomkamp, le réalisateur sud-africain de l'épatant District 9, dirigeant cette fois des stars d'Hollywood comme Matt Damon et Jodie Foster. Et nous voici toujours en pleine science-fiction, un film d'action efficace, mené tambour battant, truffé d'effets spéciaux et de robots, avec toujours la même cohérence esthétique, sur une idée de base animée peu ou prou par les mêmes ressorts. On pourrait croire que Blomkamp laboure toujours le même sillon, mais en transposant sa production et le lieu de l'action de l'Afrique du Sud aux Etats-Unis, il a déplacé sa réflexion des questions raciales aux questions sociales, décrivant une dystopie qui n'est évidemment que la projection d'une situation actuelle. Et en critiquant le fossé social qui se creuse du fait d'un capitalisme prédateur et confiscatoire, il tape la conscience étasunienne là où ça fait mal, sur la notion de protection sociale et sanitaire pour tous. Une production grand public animée par une réflexion politique plus subtile qu'elle n'en a l'air : voilà du bon cinéma !

Clin d'œil au pays, Blomkamp a donné le rôle du parfait salaud de l'histoire à un personnage sud-africain, interprété par son acteur fétiche Sharlto Copley, à l'accent afrikaner à couper à la machette, frappant son vaissau spatial d'un oryx blanc, un peu comme le bataillon 32 de l'armée sud-africaine, de triste mémoire, marquait ses véhicules d'un buffle blanc.

Crash-test :

11 septembre 2013

La grande désillusion

Moi René Tardi prisonnier de guerre au Stalag IIB de Tardi.

Moi René Tardi prisonnier de guerre au Stalag IIB de Tardi.

Difficile de passer à côté de cette splendide couverture rouge sang, qui ne manque pas d'à-propos pour un livre consacré à la vie dans un stalag (un camp de prisonniers de guerre en Allemagne) durant la Seconde Guerre mondiale, document historique et hommage biographique rendu par Jacques Tardi à son père René.

Le style de Tardi, dans un noir et blanc grisé et rehaussé de rouge Pantone ®, est égal à lui-même, proche de la perfection (on s'étonne quand même du peu d'attention porté aux corrections de français pour un auteur de cette envergure chez un éditeur ce cette envergure), avec une facilité de dessin déconcertante mais qui n'est jamais mise en avant et s'efface au contraire derrière le récit.

Et ce récit de manque pas de force. Poignant, il s'agit du récit à la première personne des mésaventures du tankiste René Tardi, dialoguant avec son fils, suite à la débâcle de 1940, narrant sa vie dans les camps de prisonniers où plus d'un million de soldats français ont pourri pendant cinq ans. A leur retour, les prisonniers de guerre furent regardés de travers : on leur reprochait d'être des planqués ou des lâches, de n'avoir pas subi de plein fouet les rigueurs de l'Occupation, et s'ils faisaient mine de se plaindre, il n'y avait qu'à leur parler des camps de concentration pour qu'ils la bouclent. Le père Tardi, comme tous ses camarades, a souffert toute sa vie de cette douloureuse incompréhension, et le fils a finalement essayé, par la bande dessinée, de panser la plaie.

Et ce récit de manque pas de force. Poignant, il s'agit du récit à la première personne des mésaventures du tankiste René Tardi, dialoguant avec son fils, suite à la débâcle de 1940, narrant sa vie dans les camps de prisonniers où plus d'un million de soldats français ont pourri pendant cinq ans. A leur retour, les prisonniers de guerre furent regardés de travers : on leur reprochait d'être des planqués ou des lâches, de n'avoir pas subi de plein fouet les rigueurs de l'Occupation, et s'ils faisaient mine de se plaindre, il n'y avait qu'à leur parler des camps de concentration pour qu'ils la bouclent. Le père Tardi, comme tous ses camarades, a souffert toute sa vie de cette douloureuse incompréhension, et le fils a finalement essayé, par la bande dessinée, de panser la plaie.

Le principal mérite de ce livre, outre l'abondance de détails vécus et véridiques et étonnants, est d'avoir su faire sentir que le mal principal dont souffrent les prisonniers n'est pas la contrainte physique, la limitation spatiale de leurs mouvement, c'est-à-dire l'enfermement en tant que tel, mais plutôt l'abolition du temps, chez ces hommes retirés malgré eux de la course du monde pour une période indéterminée, contrairement aux prisonniers de droit commun qui connaissent la durée de leur peine. Cette incertitude, cette absence d'horizon temporel, devient un poids plus étouffant encore que les barrières de barbelés, la faim ou les brimades des gardiens.

Le principal mérite de ce livre, outre l'abondance de détails vécus et véridiques et étonnants, est d'avoir su faire sentir que le mal principal dont souffrent les prisonniers n'est pas la contrainte physique, la limitation spatiale de leurs mouvement, c'est-à-dire l'enfermement en tant que tel, mais plutôt l'abolition du temps, chez ces hommes retirés malgré eux de la course du monde pour une période indéterminée, contrairement aux prisonniers de droit commun qui connaissent la durée de leur peine. Cette incertitude, cette absence d'horizon temporel, devient un poids plus étouffant encore que les barrières de barbelés, la faim ou les brimades des gardiens.

Un tome 2 est prévu. C'est peu dire qu'on est impatient de lire la suite.

10 septembre 2013

Le bon, la brute et la princesse

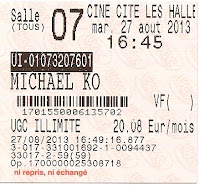

Michael Koolhaas d'Arnaud des Pallières.

Michael Koolhaas d'Arnaud des Pallières.

Western protestant. Dans un Moyen-Âge tardif dans les Cévennes, un marchand de chevaux, un peu à cheval sur les principes, met sa vie et celle de ses proches en danger en se rebellant contre le pouvoir féodal d'un baron psychopathe et d'une princesse fourbe pour obtenir réparation d'un tort.

Voilà un film sec comme un coup de trique, épure minimaliste, manifeste esthétique et philosophique tout à la fois, dont le style parpaillot dépouillé tente de rendre de façon paradoxalement réaliste une vision fantasmée d'une époque transformée en far-west pour justicier obstiné. On sent l'ombre de Sergio Leone en cotte de mailles planer sur ce western d'estoc et de taille, dont il faut espérer pour lui que le dialoguiste n'a pas été payé à la ligne. Malheureusement, à force d'être sec, le film en devient presque aride, et pas loin d'être un rien ennuyeux, nonobstant toute l'intensité du questionnement qui taraude le personnage principal.

Voilà un film sec comme un coup de trique, épure minimaliste, manifeste esthétique et philosophique tout à la fois, dont le style parpaillot dépouillé tente de rendre de façon paradoxalement réaliste une vision fantasmée d'une époque transformée en far-west pour justicier obstiné. On sent l'ombre de Sergio Leone en cotte de mailles planer sur ce western d'estoc et de taille, dont il faut espérer pour lui que le dialoguiste n'a pas été payé à la ligne. Malheureusement, à force d'être sec, le film en devient presque aride, et pas loin d'être un rien ennuyeux, nonobstant toute l'intensité du questionnement qui taraude le personnage principal.

Signalons tout de même la qualité de l'interprétation de Mads Mikkelsen, secondé par Bruno Ganz ou Denis Lavant, et celle, souvent impressionnante, du son qui donne une profondeur remarquable au film, là où la seule image aurait semblé bien plate.

Crash-test :

9 septembre 2013

Pédozoophilie

La ménagerie d'Agathe d'Eric Chevillard et Frédéric Rébéna.

La ménagerie d'Agathe d'Eric Chevillard et Frédéric Rébéna.

Agathe est une petite fille qui a encore du mal à différencier la réalité des animaux de leurs représentations en jouets, prêtant les qualités des premiers aux secondes et leurs défauts inversement, confondant éthologie et dinette, hésitant entre le rêve et le concret, semblant préférer l'idée à la chose, réticente à la logique par la force d'une logique supérieure.

Eric Chevillard est son papa, qui a minutieusement consigné ces impressions enfantines, rehaussées de la plume acérée qui a déjà fait sa gloire dans une vingtaine de romans, pour ne rien dire de la préface, mi-acerbe mi-goguenarde, qu'il avait eu la faiblesse de consentir à un épatant ouvrage de bande dessinée mentionné ici.

On aurait tort encore et enfin de se pâmer devant l'accord parfait entre texte et dessin, et d'omettre la clé de voûte de l'édifice, à savoir la très belle maquette de Katie Fechtmann qui parachève avec brio ce livre pour enfants que leurs parents voudront leur voler.

8 septembre 2013

Go à gogos

Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie.

Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie.

Folklore africain. Quelque part à la fin des années 70 ou au début des années 80, dans le quartier de Yopougon à Abidjan, les aventures au quotidien d'Aya, jeune fille délurée, de sa bande de copines et de leurs familles.

Ceux qui auraient adoré la bande dessinée dont le film est tiré, et nous en sommes, tomberont des nues au spectacle de ce long métrage indigent, où rien ne surnage : la qualité du dessin d'Oubrerie a sombré dans une animation d'une pauvreté digne d'une série télé, et la fraîcheur des histoires de Marguerite Abouet s'est diluée dans un scénario poussif et une quasi absence de mise en scène. Là où le livre grouillait de vie et de fantaisie, le film paraît pétrifié par l'incurie et le conformisme. Les meilleures scènes sont en fait d'authentiques vieilles publicités africaines ultra kitsch recyclées telles quelles... qui finissent par rendre importun le film d'animation qui les incorpore !

Ceux qui auraient adoré la bande dessinée dont le film est tiré, et nous en sommes, tomberont des nues au spectacle de ce long métrage indigent, où rien ne surnage : la qualité du dessin d'Oubrerie a sombré dans une animation d'une pauvreté digne d'une série télé, et la fraîcheur des histoires de Marguerite Abouet s'est diluée dans un scénario poussif et une quasi absence de mise en scène. Là où le livre grouillait de vie et de fantaisie, le film paraît pétrifié par l'incurie et le conformisme. Les meilleures scènes sont en fait d'authentiques vieilles publicités africaines ultra kitsch recyclées telles quelles... qui finissent par rendre importun le film d'animation qui les incorpore !

Quand on garde en mémoire le succès de Persepolis, autre adaptation cinématographique d'une BD à succès, on remarque que dans cet autre cas, la réalisatrice, Marjane Satrapi, au demeurant cinéphile avertie, avait eu la sagesse de s'adjoindre le talent de Vincent Paronnaud qui, lui, connaît le métier. On en vient à soupçonner la production de cet Aya, Autochenille pour ne pas la nommer, d'avoir voulu tenir les coups de fabrication au plus bas, en espérant capitaliser sur la seule notoriété de la BD pour remplir les salles.

Une go, en argot d'Afrique de l'ouest, c'est une fille, une nana, une gonzesse. Quant à savoir qui sont les gogos, nous laissons ça à votre imagination.

Crash-test :

7 septembre 2013

Cases africaines, épisode 5

Deux nouveaux albums ont profité de la touffeur de l'été pour paraître dans la collection consacrée à la bande dessinée africaine que dirige Christophe Cassiau-Haurie chez L'Harmattan, collection qui, livre après livre, ravit les esthètes les plus blasés. Ce mois-ci, nous voici à Mayotte (archipel des Comores) et en Côte d'Ivoire.

Le turban et la capote d'Assour Attoumani et Luke Razaka.

Le turban et la capote d'Assour Attoumani et Luke Razaka.

Enseignant à Mayotte, Assur Attoumani y est aussi un des écrivains les plus en vue, suite au succès de sa pièce éponyme Le turban et la capote. Dans un vaudeville débridé à l'humour percutant, il y aborde bille en tête les thèmes de la place de la femme dans une société musulmane post-coloniale, de son émancipation ou de la prééminence de la République française sur la religion, autant de sujets qui trouvent un écho particulièrement fort en France hexagonale. Sa pièce, devenue scénario de bande dessinée, a été mise en images (le dessin est signé du Malgache Luke Razaka) dans un style alerte, qui n'est pas sans rappeler, notamment par le lettrage, les meilleures heures de Morris.

Voici un album original dont le format inhabituel ne passe pas inaperçu : il s'agit en fait d'un album double, dont les deux parties ont été montées tête-bêche, offrant ainsi deux couvertures pour le prix d'une, façon habile de présenter deux facettes du talent de Koffi Roger N'guessan, ci-devant prof de dessin d'Abidjan. Dans Séductions, récit long, il aborde, sur un ton de roman-photo tour à tour truculent et tragique, la question très actuelle du blanchiment de la peau qui fait des ravages en Afrique. Dans Mille mystères, recueil d'histoires courtes, il s'amuse de la persistance des croyances et supersititions traditionnelles dans une société happée par la modernité galopante. Si certains tours du récit peuvent paraître parfois légers, ou naïfs, on peut aussi apprécier ce point de vue à la fois très africain et somme toute très distancié sur le continent. Enfin on remarquera la finesse fouillée du dessin en noir et blanc qui donne un style très personnel et séduisant, à découvrir sous ces deux très belles couvertures.

Voici un album original dont le format inhabituel ne passe pas inaperçu : il s'agit en fait d'un album double, dont les deux parties ont été montées tête-bêche, offrant ainsi deux couvertures pour le prix d'une, façon habile de présenter deux facettes du talent de Koffi Roger N'guessan, ci-devant prof de dessin d'Abidjan. Dans Séductions, récit long, il aborde, sur un ton de roman-photo tour à tour truculent et tragique, la question très actuelle du blanchiment de la peau qui fait des ravages en Afrique. Dans Mille mystères, recueil d'histoires courtes, il s'amuse de la persistance des croyances et supersititions traditionnelles dans une société happée par la modernité galopante. Si certains tours du récit peuvent paraître parfois légers, ou naïfs, on peut aussi apprécier ce point de vue à la fois très africain et somme toute très distancié sur le continent. Enfin on remarquera la finesse fouillée du dessin en noir et blanc qui donne un style très personnel et séduisant, à découvrir sous ces deux très belles couvertures.